Résistant à l’assaut des vents ravageurs, la vie trouve sa voie sur les plus hauts sommets. D’un brin de terre entre les roches, elle se fraie un chemin. Sous un soleil brûlant ou par un froid glacial, elle s’adapte aux contraintes d’une nature hostile. Elle se fait discrète, mais elle subsiste, vigoureuse, inventive et toujours audacieuse. Partons ensemble à la découverte de la flore alpine, trésor fascinant de la haute montagne.

Découverte de la flore alpine : De l’étage montagnard à l’étage subalpin

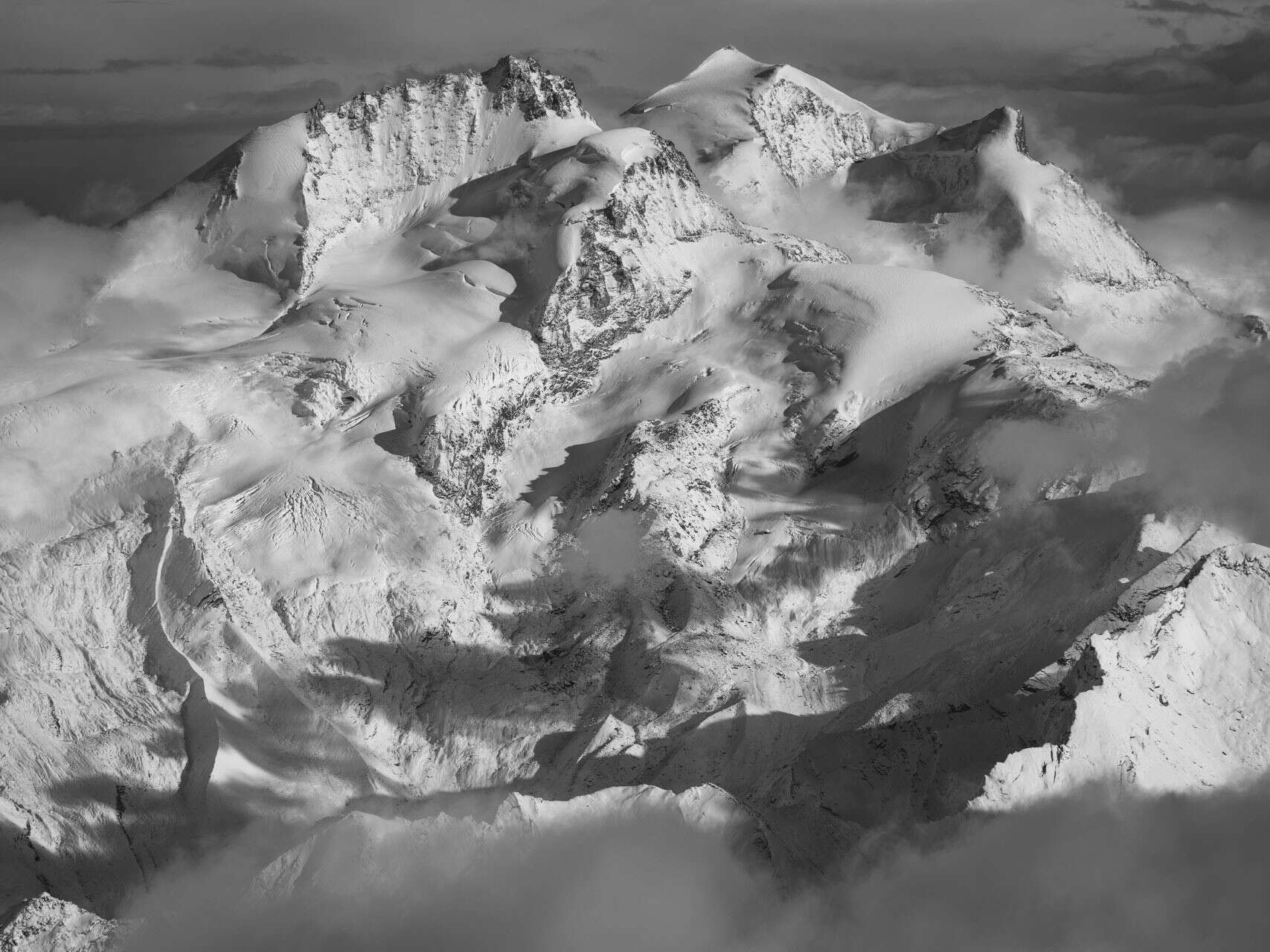

Des vallées verdoyantes aux cimes enneigées, les Alpes accueillent sur leurs flancs une biodiversité exceptionnelle. Chaque niche écologique voit s’épanouir une flore unique. Et de ce mélange naît une mosaïque aux mille couleurs. La montagne se pare au gré des saisons d’une robe éclatante aux reflets dansants. Un paradis floral à l’orée du ciel. Et dans la composition de ce paysage, l’altitude joue un rôle essentiel. Plus l’on s’élève et plus les conditions climatiques deviennent extrêmes. Qu’elles soient douces ou polaires, les températures influent sur la couverture végétale des sommets alpins.

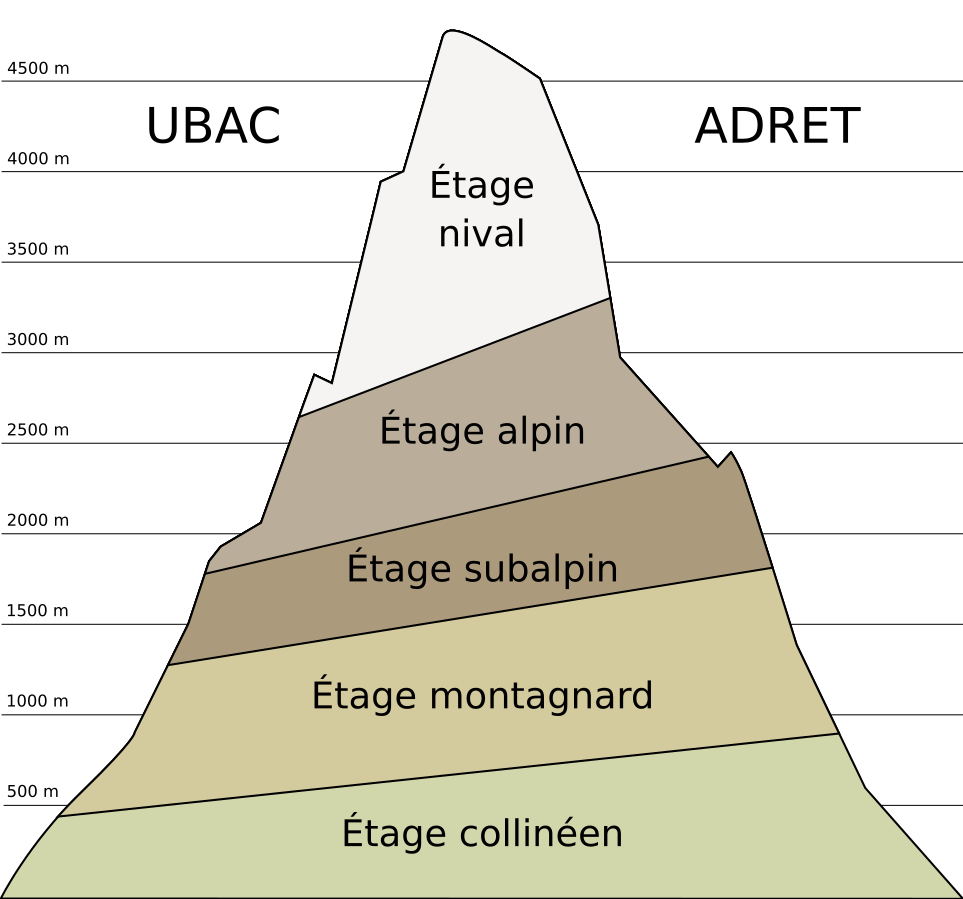

Sur les parois rocheuses, les écosystèmes se répartissent en cinq étages successifs, définis selon leur altitude, leur exposition au soleil et leur situation géographique. Laissons ici les Préalpes pour rejoindre les Alpes centrales. Jusqu’à 800 m d’altitude sur l’ubac (au nord) et 1000 m sur l’adret (au sud), l’étage collinéen abrite une flore riche et variée. Au cœur des vallées et des piémonts alpins, les forêts de feuillus et les prairies fleuries ponctuent un paysage modelé par l’homme. Et si le vert des prés semble se parer d’or, c’est qu’y vivent sans doute des fleurs d’arnica ou des gentianes jaunes.

L’étage montagnard s’étend un peu plus haut jusqu’à 1400 m au nord et 1800 m sur les parois exposées sud. C’est l’aire des forêts, des hêtraies et des sapinières. Un domaine où les arbres à feuilles caduques se mêlent aux arbres à feuilles persistantes. Fougères et mousses tapissent les sous-bois et, quand le printemps sonne, jonquilles et crocus colorent le paysage. Le lieu de vie rêvé pour la faune alpine.

À l’étage subalpin, la végétation devient plus clairsemée. Jusqu’à 2100 m sur les parois exposées nord et 2500 m au sud, les forêts se font rares. Seuls les arbres munis d’aiguilles, mélèzes, sapins ou épicéas, parviennent à s’adapter au froid plus intense et au sol rocailleux. Les lacs et les rochers sculptent ce paysage de pâtures fleuries. On y découvre l’aconit ou l’aster alpin, et l’on y rencontre déjà les premiers edelweiss.

La végétation de haute montagne : À l’étage alpin

À l’étage alpin, le paysage se métamorphose. D’un monde à l’autre, nous pénétrons soudain dans le royaume de la haute montagne. Entre 2000 et 3000 m d’altitude, la nature repousse les limites de la vie sur Terre. Elle résiste, s’enracine et puise ses forces dans le moindre souffle. Car rien n’est impossible à qui veut bien y croire. Au fil des millénaires, la flore alpine s’adapte aux conditions extrêmes. Les éléments s’unissent pourtant contre ces plantes intrépides. Les rayons du soleil se font virulents, les vents glaçants et indomptables. Les sols pauvres se dérobent. Mais, la flore persiste, coûte que coûte. Sur les pentes raides des sommets alpins, elle attend patiemment que la neige fonde. Par touches de couleurs, fragiles et immuables, elle inonde le ciel du plus beau des spectacles. Il suffit d’une brèche pour nourrir l’espoir.

Succédant aux forêts, les pelouses alpines offrent aux montagnes un couvert végétal dense en espèces acclimatées à la rudesse de leur environnement. Dans un dernier éclat, la nature chante sa vivacité avant de se résoudre à voir la montagne devenir éboulis, rochers et combes à neige. Sur un substrat calcaire, les gentianes, astragales et hélianthèmes, caractéristiques de la flore alpine, côtoient la seslérie bleue, la laîche ferme ou ferrugineuse et la fétuque violacée, selon que le sol est sec ou humide. Sur un substrat siliceux, s’ajoutent à la flore typique des Alpes les fétuques variable et à spadice, la laîche courbée, les gentianes ponctuée et alpine ou encore le rhododendron ferrugineux.

La flore alpine au royaume des neiges éternelles : À l’étage nival

Plus on s’élève et plus la montagne devient rude, inhospitalière. De l’étage alpin, on atteint l’étage nival, domaine incontesté des neiges éternelles. À plus de 3000 m d’altitude, la vie n’est plus la bienvenue. Et seules les plantes les plus robustes parviennent à y subsister. Au creux d’une fente, entre deux rochers. À cette altitude, la nature du sol joue un rôle essentiel à la répartition des espèces végétales. Sur la roche calcaire, l’androsace de Suisse déploie ses fleurs blanches. Elle y côtoie l’arabette étoilée ou la drave tomenteuse. À la roche siliceuse, s’accrochent plus volontiers l’androsace de Vandelli, la joubarbe des montagnes ou à toile d’araignée et plusieurs espèces de saxifrages.

La nature s’échine à surmonter ses peines, mais la montagne poursuit sa quête des hauteurs. Elle se dresse au-delà des 4000 m. Dans cet univers minéral où la glace et la neige s’unissent au ciel, la flore des Alpes fait jaillir la lumière d’une infime fêlure. Et l’on assiste alors à un vrai miracle. Comme une promesse surgie du néant. Imaginez votre émotion si, au sommet du Finsteraarhorn, après des heures d’ascension, vous vous retrouvez face à des renoncules des glaciers ! Petites fleurs à l’allure fragile et pourtant si vaillantes qu’elles côtoient les géants. À plus de 4200 m d’altitude, la nature nous prouve que la survie découle de l’adaptation.

La flore alpine : Adaptation de la végétation aux conditions extrêmes

Mais qu’a-t-elle d’unique cette flore alpine qui semble résister à toutes les épreuves ? Comment parviennent-elles, ces plantes fascinantes, à s’épanouir dans un milieu hostile ? Seules les plus ingénieuses peuvent triompher des lois de la nature. Une végétation que rien n’arrête, capable de faire évoluer sa morphologie pour mieux résister aux conditions extrêmes. À haute altitude, la flore alpine développe :

- Des tiges courtes :

Pour limiter leur exposition au vent et au gel, les plantes d’altitude sont naines ou rampantes. Parmi les espèces emblématiques de l’étage nival, la saxifrage à feuilles opposées est l’une des premières à fleurir au printemps. Ses fleurs violettes résistent au gel nocturne et elle se développe au ras du sol.

- Des feuilles en coussinets :

Les plantes alpines adoptent souvent une structure dense et des feuilles en coussinets ou en rosette. Tout en se protégeant du vent et du gel, elles contiennent ainsi la chaleur au sol et évitent à l’eau contenue dans leurs feuilles de s’évaporer. Cette anatomie particulière leur permet de jouir d’un microclimat relativement clément. Les androsaces, les saxifrages et les joubarbes font usage de cet habile procédé.

- Des feuilles velues :

Certaines espèces de plantes alpines enrobent leurs feuilles d’un épais duvet pour se protéger de la chaleur et du froid. Elles se préservent ainsi de la déshydratation et de l’intensité des rayons ultra-violets. Certaines plantes s’habillent même entièrement d’un manteau duveteux pour mieux tenir tête aux rudesses du temps. Et l’on pense bien sûr à cette fleur reine, le célèbre edelweiss, emblèmes des Alpes, étoile des glaciers. Sa pilosité blanche agit comme une armure face à l’adversité.

- Des racines profondes ou ramifiées :

Sans cesse confrontée aux chutes de pierres et à l’instabilité des pentes rocheuses, la flore alpine se dote d’un puissant système racinaire. Campanules et saxifrages s’ancrent ainsi dans le sol grâce à leurs racines profondes. Elles s’attachent au peu de terre qu’elles repèrent entre les rochers et puisent leur eau au creux des fissures. D’autres fleurs, comme la crépide naine ou la trisète à feuilles distiques, rampent pour mieux arrimer leurs racines au substrat rocheux. Les ramifications de leur rhizome leur assurent une régénération plus rapide en cas d’éboulement. En épousant les aspérités de la montagne, en colonisant ses crevasses arides, elles tirent le meilleur parti de leurs faibles ressources.

- Des subterfuges pour mieux survivre :

Les fleurs de haute montagne n’ont que quelques semaines pour se reproduire. À peine le temps d’éclore et la neige, déjà, vient les recouvrir. Alors, elles rusent pour subsister. Elles adaptent leur durée de vie, leur cycle de reproduction, leur rythme de floraison aux contraintes sévères de leur environnement. Ce monde où les insectes se font rares, où les vents enneigés emportent tout sur leur passage. La flore alpine s’invente une voie pour s’épanouir au cœur d’un désert de roche et de glace. La renoncule des glaciers étale ainsi la maturation de ses fleurs sur plusieurs saisons et les bourgeons d’automne du rhododendron ferrugineux, contenant déjà toutes leurs fleurs, n’attendent qu’une chose : éclore les premiers dès la fonte des neiges.

Un trésor de la haute montagne essentiel à l’identité alpine

La flore de montagne joue un rôle essentiel dans la préservation de l’équilibre des écosystèmes alpins. En contribuant à stabiliser les sols, elle prévient leur érosion. La diversité des espèces présentes des vallées aux plus hauts sommets assure le maintien de la chaîne alimentaire et la survie de la faune locale. Insectes, mammifères ou oiseaux, à chaque échelon, la flore contribue à la richesse de la biodiversité alpine.

Certaines espèces endémiques ou caractéristiques des Alpes font même partie intégrante de leur identité. Les Alpes orientales abritent ainsi plusieurs espèces de primevères que l’on n’observe nulle part ailleurs. Dans les Alpes occidentales – en Savoie, dans le Valais ou dans l’Oberland bernois –, on rencontre plus fréquemment qu’ailleurs la gentiane de Rostan, les campanules des Alpes, incisée ou du Mont Cenis, la raiponce de Micheli, le génépi des glaciers ou l’adénostyle à feuilles blanches. La flore de montagne fait la beauté des Alpes et de ses paysages. À l’homme de la préserver, en hommage à la vigueur dont elle fait preuve pour exister.

La flore alpine : Préservation d’un écosystème fragile et précieux

La flore alpine souffre de l’activité humaine et de l’évolution de son environnement. Comment alors protéger cet écosystème unique des menaces qui pèsent sur son avenir ? Comment le préserver des effets du dérèglement climatique ? Le recul des glaciers, le déplacement des étages de végétation vers des altitudes plus élevées, l’apparition de plantes non indigènes mieux adaptées au réchauffement des températures. Comment atténuer par ailleurs les conséquences sur la flore alpine de la présence humaine toujours plus pesante ?

L’ouverture de parcs nationaux et de réserves naturelles favorise la préservation des écosystèmes alpins. Le suivi régulier des espèces permet également d’évaluer les répercussions du changement climatique sur la végétation des Alpes. L’éducation et la sensibilisation du public aux enjeux environnementaux sont, elles aussi, fondamentales, de même que la promotion d’un tourisme responsable visant à limiter l’impact de l’homme sur le milieu alpin. Les reliefs alpins abritent une végétation exceptionnelle, aussi fragile que fascinante. À nous aujourd’hui de veiller sur elle pour qu’elle rayonne encore dans le ciel des Alpes pendant très longtemps.

Cette découverte de la flore alpine, trésor inestimable de la haute montagne, sonne comme un retour à l’essentiel. Une lutte primordiale pour gagner le droit de vivre. Un éclat de beauté pour défier les rochers, les bourrasques et la neige de l’anéantir. L’alliance de la force et de la légèreté. Une résilience rare, et la certitude que tout est possible. Les Alpes nous dévoilent un paysage merveilleux et, plus je contemple ces hauts sommets, plus je suis heureux de leur vouer mon art.