Point culminant du célèbre pèlerinage de la Via Francigena, le col du Grand-Saint-Bernard accueille les voyageurs depuis plus d’un millénaire. Aux confins de la Suisse et de l’Italie, il relie le val d’Entremont à la Vallée d’Aoste à 2469 m d’altitude. Mais plus qu’un passage, c’est une voie sacrée vouée aux beautés du monde et au recueillement. Car il abrite l’hospice du Grand-Saint-Bernard. Lieu de prière au sommet des Alpes valaisannes. Étape incontournable sur le chemin qu’empruntent les fidèles à travers l’Europe. Je vous conte aujourd’hui son histoire glorieuse.

Le pèlerinage de la Via Francigena : Une voie sacrée à travers l’Europe

La Via Francigena, ou voie francigène, relie Canterbury à Rome en traversant les Alpes. Elle constitue, avec les chemins de Jérusalem et de Compostelle, l’un des pèlerinages chrétiens les plus renommés. Son histoire remonte à l’an 990, quand Sigéric de Cantorbéry, alors archevêque de Canterbury, définit pour la première fois cet itinéraire. Il décide de se rendre à pied à Rome, où il est attendu par le pape Jean XV. Et pour garder trace de ce périple incroyable à travers l’Europe, il en décrit chacune des étapes dans un carnet qu’il publiera à son retour. 79 étapes précisément qui constituent depuis un chemin de pèlerinage exceptionnel.

Le flux des pèlerins sur la Via Francigena atteint son apogée en 1300 quand le pape annonce accorder l’indulgence plénière à tous les chrétiens qui accompliraient le pèlerinage vers Rome. Des milliers d’hommes en quête de l’absolution empruntent alors cette voie sacrée. Mais, bien au-delà des seuls pèlerins, la Via Francigena devient rapidement un axe majeur de communication entre le nord et le sud de l’Europe. Marchands et soldats transitent ainsi par le col du Grand-Saint-Bernard lors de leurs déplacements à travers les Alpes.

Grâce à cette voie commerciale, une nouvelle ère s’ouvre en Europe. L’essor considérable de sa fréquentation rebat les cartes de l’économie. Les Alpes ne sont plus un obstacle aux échanges et le transport des marchandises s’en trouve facilité. Les tissus produits dans le nord de l’Europe croisent dès lors sur les marchés les épices et la soie provenant d’Orient. Au XIIIe siècle, la demande est si forte que de nouvelles voies s’ouvrent à travers les Alpes, reléguant au passé la singularité de la Via Francegina. On pouvait alors dire que tous les chemins menaient à Rome. Pour autant, cette route historique conserve sa place dans le cœur des fidèles. Et le col du Grand-Saint-Bernard en reste sans nul doute l’apothéose.

Le col du Grand-Saint-Bernard : Aux origines d’un axe stratégique

Le col du Grand-Saint-Bernard surplombe la commune de Bourg-Saint-Pierre, dans le val d’Entremont. Il est l’un des plus hauts cols routiers des Alpes suisses. Passage bien connu de la Suisse à l’Italie, le col est traversé par l’homme depuis la Préhistoire. Les premiers habitants du Valais le franchissaient alors pour se fournir en pierres de la Vallée d’Aoste. Les populations n’ont cessé ensuite d’emprunter cette route comme un cadeau des dieux pour vaincre la montagne.

Durant l’Antiquité, les Romains s’emparent à leur tour de ce chemin tombé du ciel. Ils y aménagent une voie dont les ruines subsistent encore aujourd’hui. Avènement d’un monde où les hommes apprivoisent la nature sauvage pour leur plus grande gloire. Ils y bâtissent également un temple dédié à Jupiter, souverain du ciel et de la terre. Le col du Grand-Saint-Bernard devient alors le col du Mont-Joux, jovis signifiant en latin Jupiter. Cet axe stratégique au cœur des Alpes demeure une route militaire et commerciale importante pendant tout le Moyen-Âge.

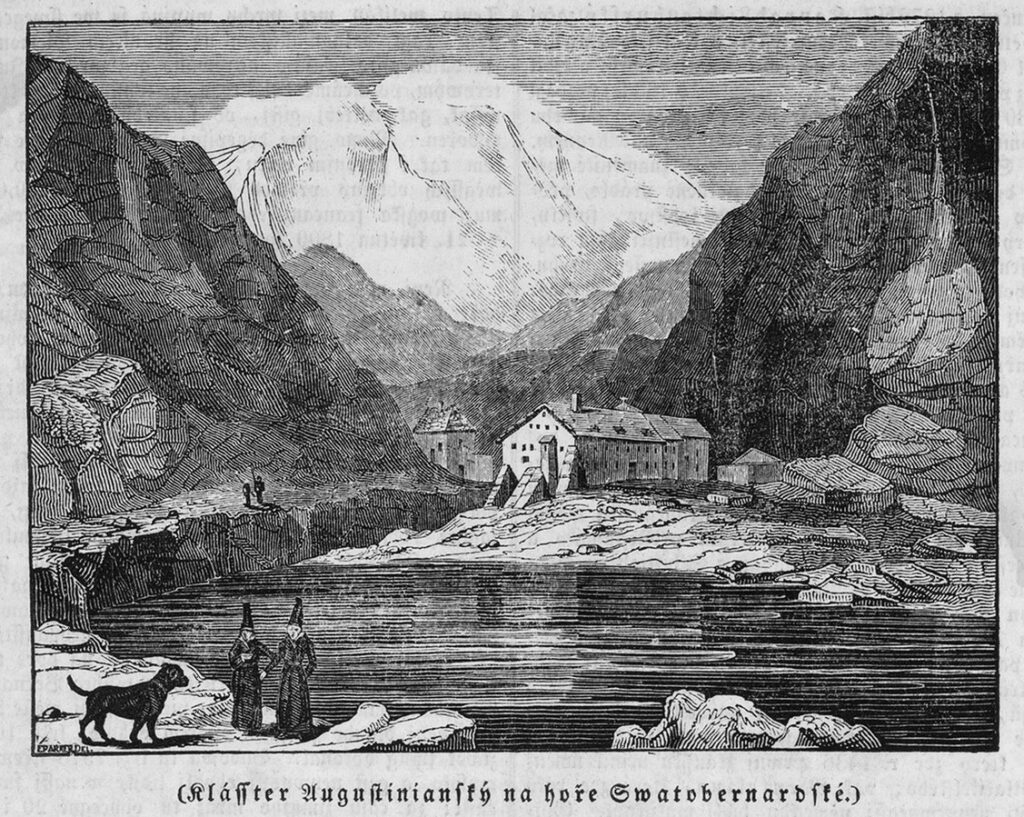

L’hospice du Grand-Saint-Bernard : Un abri céleste

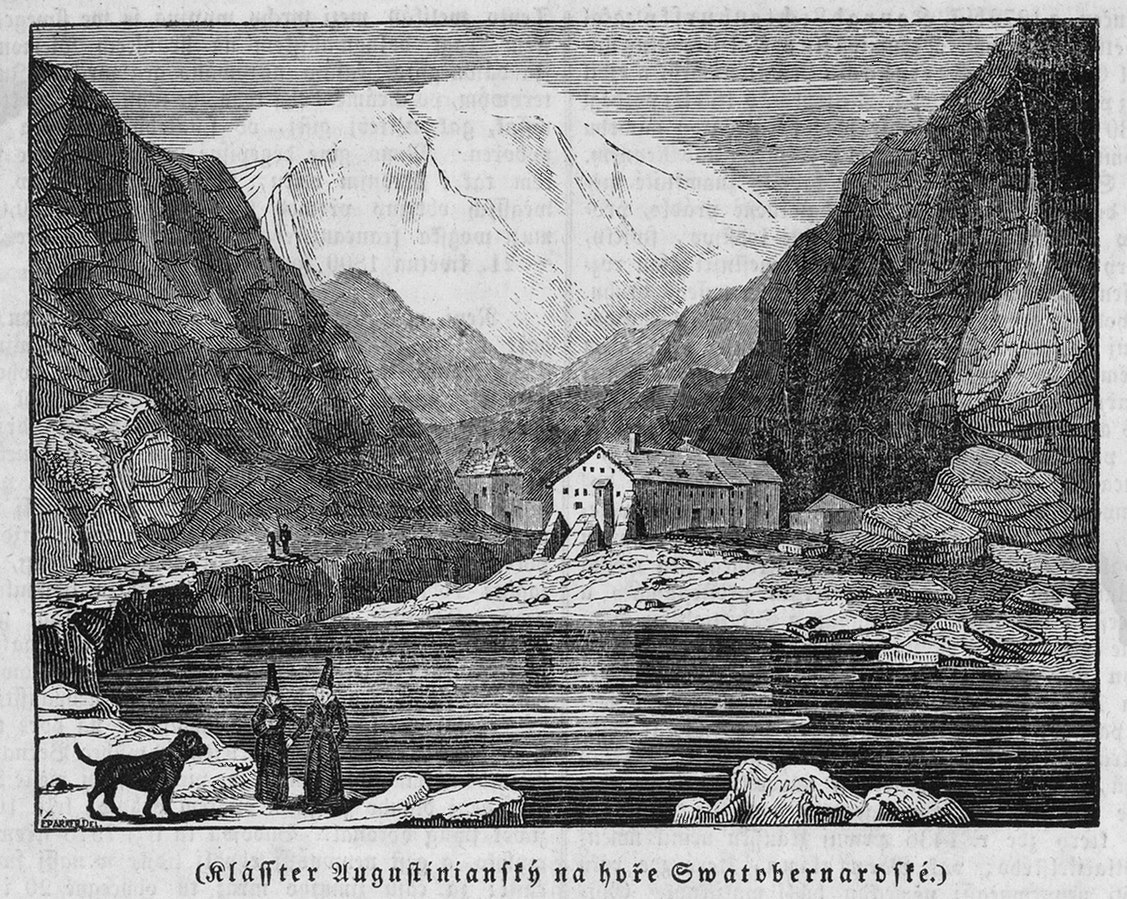

Au fil des siècles, voyageurs, soldats, marchands et pèlerins traversent le col du Grand-Saint-Bernard par nécessité plus que par plaisir. Car les pillards sont nombreux et le danger menace. Alors, au IXe siècle, un premier monastère est édifié en contrebas, à Bourg-Saint-Pierre. Les voyageurs peuvent s’y réfugier pour la nuit ou quelques heures. Mais leur répit est de courte durée. Car les Sarrasins détruisent ce premier hospice vers l’an 940. La montagne vit alors des heures sombres jusqu’à ce que la main divine éclaire à nouveau ses crêtes farouches.

Bernard d’Aoste, ou de Menthon, archidiacre de la cathédrale d’Aoste, accueille chaque jour des hommes brisés. Épuisés d’avoir dû affronter la neige et les vents glacials. Dépossédés de leurs biens par des hordes de bandits. Apeurés de devoir poursuivre leur chemin dans ces conditions. Ils lui demandent asile, le supplient du regard de leur venir en aide. L’homme d’Église ne supporte plus toute cette misère et décide d’agir pour mettre les voyageurs à l’abri des dangers. Il obtient de l’évêque qu’il délivre le col du brigandage.

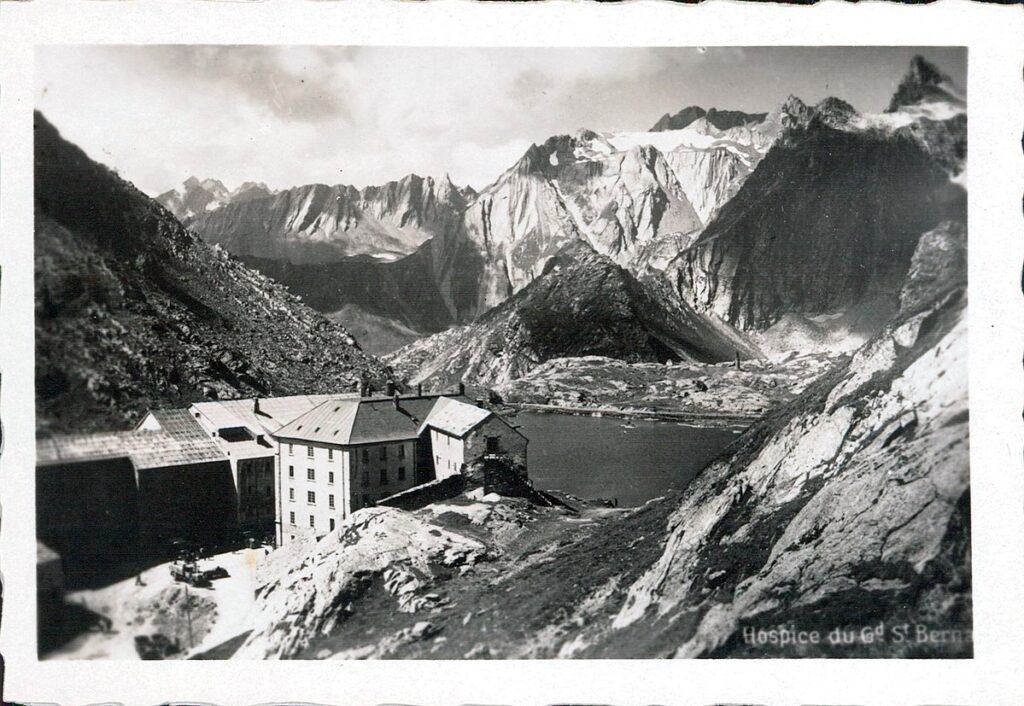

Puis, vers 1050, il fonde un hospice au sommet du Mont-Joux et le place sous la protection de Nicolas de Myre, saint patron des marchands. La voie historique qui relie le Valais à la Vallée d’Aoste n’est plus le repaire des oiseaux de proie, mais un lieu de repos et de contemplation. Un siècle plus tard, une église sera édifiée dans l’hospice. Toujours dédiée à Saint-Nicolas, elle devient l’église la plus haute d’Europe.

Quant à Bernard d’Aoste, vous le connaissez sous son nom de saint. Canonisé en 1861, Saint-Bernard devient le patron des montagnards, des alpinistes et des chasseurs alpins. Afin de rendre hommage à sa bonté de cœur et à sa grandeur d’âme, le col du Mont-Joux et son célèbre hospice portent aujourd’hui son nom.

L’hospice du Grand-Saint-Bernard : enjeu de pouvoir au sommet des Alpes

L’hospice du Grand-Saint-Bernard assure sa mission d’accueil et de prière grâce à la générosité de nombreux donateurs. Placé sous la juridiction de l’évêque de Sion, le col du Grand-Saint-Bernard sur lequel il se dresse se voit lui aussi rattaché à la Suisse. Car l’hospice, bien plus qu’un refuge sacré, se transforme peu à peu en enjeu de pouvoir. La Maison de Savoie finit par imposer sa tutelle aux chanoines qui, à force de lutte et de persévérance, parviennent à obtenir leur souveraineté en 1752.

En 1800, la congrégation des chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard ouvre les portes de son hospice à Bonaparte et à son armée de 40 000 hommes. Impressionné par un tel accueil au sommet des Alpes, le futur empereur ordonne la fondation d’un lieu comparable au col du Simplon. Très affecté par la mort au combat du général Desaix, Bonaparte décide également de confier à l’hospice et à son saint patron le corps de son ami. Il fait édifier son tombeau dans la chapelle des Hospitaliers du Grand-Saint-Bernard, où le général est inhumé en 1805.

L’hospice du Grand-Saint-Bernard : À l’heure de la modernité

L’hospice accueille toujours davantage de pèlerins et de voyageurs de passage sur le col du Grand-Saint-Bernard. Loin de l’agitation du monde et en communion avec la nature, les chanoines proposent à leurs visiteurs un instant suspendu au creux des montagnes. Mais, l’homme s’affaire à la domination de son environnement. Il domestique, il invente, il forge les outils de sa conquête. En 1893, une route est ouverte sur le flanc valaisan, invitant les touristes à rejoindre le col du Grand-Saint-Bernard en automobile. Dès 1905, la route carrossable traverse le col pour relier la Suisse à l’Italie. Face à l’afflux des visiteurs, l’hospice s’agrandit. En 1925, la nouvelle aile édifiée face au bâtiment initial devient un hôtel à la belle saison. Car la route du col n’est praticable que lorsque la neige a disparu.

Le col du Grand-Saint-Bernard a bien changé depuis le premier jour où l’homme l’a foulé. Il n’est pourtant qu’à l’aube de sa révolution. En 1964, son destin bascule. Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard est inauguré. Un tunnel de plus de 5 km est creusé sous la montagne pour permettre à la route européenne 27 de traverser le col en toute saison. La liaison transalpine met soudain l’hospice du Grand-Saint-Bernard à l’abri des regards. Comme un retour inattendu aux origines, quand seuls la montagne et l’infini du ciel inspiraient aux chanoines leurs plus belles prières.

Que fallait-il faire alors ? S’envoler loin du col ou s’y ancrer encore plus profondément ? La présence d’un hospice au Grand-Saint-Bernard avait-elle encore un sens quand tout laissait penser à son abandon ? Allait-il vraiment tomber dans l’oubli par la faute de ce contournement ? À la croisée des chemins, la congrégation décide tout de même d’y croire. Croire à la force de la montagne, au besoin des hommes de se ressourcer. Peut-être les visiteurs seraient-ils moins nombreux, mais leur ferveur serait d’autant plus grande. Les chanoines en sont sûrs, la haute montagne invite à la quiétude, au recueillement, à la sérénité. S’élever ainsi au cœur de la nature sauvage et merveilleuse pour mieux se retrouver et chérir la vie.

Le col du Grand-Saint-Bernard : Une étape mythique dans les Alpes suisses

La congrégation des chanoines réguliers du Grand-Saint-Bernard a relevé haut la main le défi qu’elle s’était lancé. En offrant à l’hospice une nouvelle voie vers la spiritualité, elle a réinventé le lien des hommes avec la nature et la haute montagne. En quête de sens et d’un nouveau souffle, les voyageurs empruntent la route historique menant au col. L’été en voiture, l’hiver en raquettes ou skis de randonnée. Rien ne les arrête tant le chemin nourrit et le séjour étanche une soif immense. De splendeurs, de paix et de grâce divine.

La redécouverte de la Via Francigena par les randonneurs participe à l’essor de l’hospice. En 1994, le Conseil de l’Europe reconnaît cette voie de pèlerinage comme un itinéraire culturel de premier plan. Atteindre le col du Grand-Saint-Bernard est le point culminant d’une aventure unique. Emprunter la voie que tant d’autres avant eux ont parcourue. Comme un retour aux sources, à l’essentiel. Pèlerins ou promeneurs, croyants ou profanes, tous marchent ensemble à travers l’Europe. S’enraciner dans la nature vivante et prodigieuse, côtoyer le ciel et, de l’aube naissante, voir jaillir un horizon. Celui d’une vie généreuse et frugale, où le cœur et l’esprit s’unissent à la terre pour ne jamais céder à l’orgueil insensé et aux compromissions. Sur la route du col du Grand-Saint-Bernard, et par les fenêtres de son hospice, la nature assiste à la métamorphose des hommes qui osent le voyage d’une vie.

L’histoire de cette voie sacrée en haute montagne m’inspire bien des envies d’ascension. Le col du Grand-Saint-Bernard, ainsi que son hospice, demeure un lieu incontournable des Alpes suisses et italiennes. Si le cœur vous en dit de vous y rendre un jour, soyez sûrs que, là-haut, les chanoines ne sont pas seuls à veiller sur leurs hôtes. Vous ai-je parlé de l’illustre Barry, notre héros à quatre pattes ? Au XIXe siècle, ce saint-bernard, qui vivait à l’hospice, aurait sauvé la vie de plus de 40 personnes. Devenus depuis l’emblème de la Suisse, ces chiens doivent en effet leur notoriété à l’hospice du Grand-Saint-Bernard. Attesté depuis le XVIIe siècle, leur élevage permet alors aux chanoines d’assurer leur propre protection. Puis, les chiens de montagne commencent à veiller sur les visiteurs. Ils leur portent secours quand ils sont égarés. Depuis 2005, la congrégation a confié l’élevage des saint-bernards à la fondation Barry. Mais, si vous traversez le col en été, vous les apercevrez sans l’ombre d’un doute.