La (haute) montagne est un environnement qui peut rapidement être hostile à la présence humaine : il n’est pas possible de vivre dans un monde de roche et de glace. La confrontation physique avec la montagne implique par ailleurs un effort et une fatigue physiques pouvant se révéler handicapante, notamment en raison de l’altitude. Ces données de fait ont poussé plusieurs scientifiques et alpinistes à se pencher sur la question, faisant des Alpes un laboratoire d’expérimentation. Petit tour d’horizon non exhaustif avant un second chapitre, qui se penchera de manière plus spécifique sur la figure d’Angelo Mosso, un médecin, physiologiste et alpiniste italien ayant mené de nombreuses expériences dans les Alpes pour comprendre le mal des montagnes, la fatigue et la perte de sens.

Saussure au mont Blanc

Horace Bénédict de Saussure (1740-1799), auteur de Voyages dans les Alpes, l’un des ouvrages les plus importants sur les Alpes au XVIIIe siècle, est l’un des premiers à s’intéresser aux répercussions de l’altitude sur le corps humain. Il assurait ses lecteurs avoir pris ses notes sur le site même et de les avoir retranscrites dans les 24 heures.

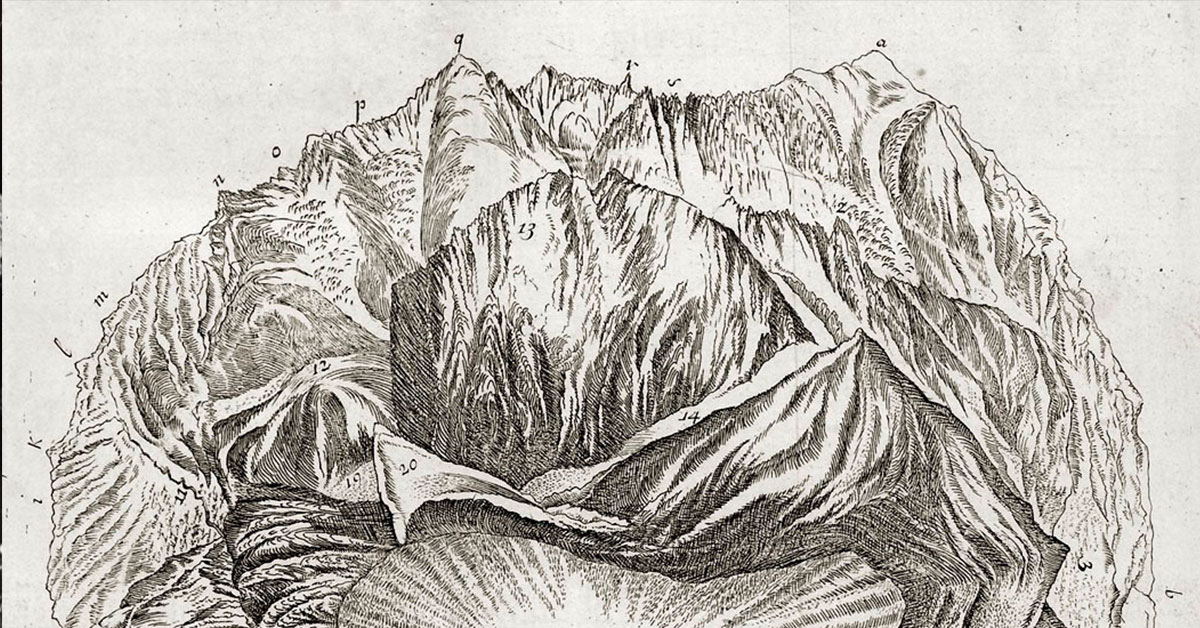

Lorsqu’il atteint le sommet du mont Blanc en 1787 après plusieurs tentatives, il est déçu de constater que cela ne se passe pas exactement comme il le pensait, en raison du manque d’oxygène. La fatigue physique l’empêche ainsi d’apprécier la vue tant désirée depuis des années : il a eu l’impression d’être un gourmet invité à un banquet sans pouvoir manger. Le simple fait de manier ses instruments lui causait une grande fatigue, semblable à celle d’une grande marche. Mais ce n’est pas un échec pour autant : Saussure a considéré la vue du mont Blanc comme une révélation géologique, lui permettant de comprendre la structure des montagnes environnantes en un coup d’œil.

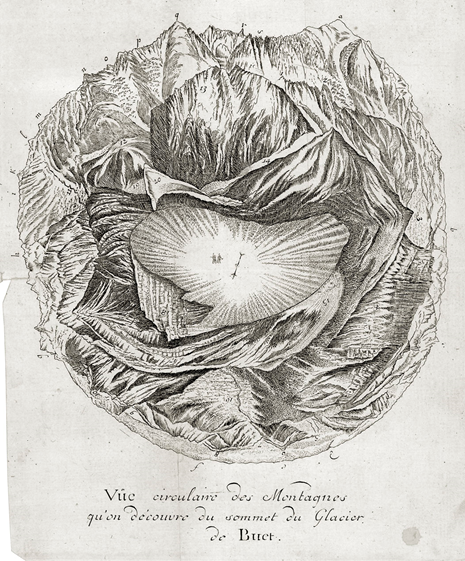

Que Saussure ait été plus préoccupé par lui-même que par la vue au sommet du mont Blanc se confirme par le fait que la présentation d’un panorama vu depuis le sommet d’une montagne dans les Voyages se fait au Buet, non au mont Blanc.

L’expérience de Saussure au sommet du mont Blanc marque un tournant historique : le corps passe du statut d’instrument d’expérience à celui d’objet même de la recherche alpine et dans le même temps, le handicap physique empêchant la montée en montagne devient également objet de recherche.

Lorsqu’il passe 16 jours au col du Géant en 1788, Saussure consacre une grande partie de son temps à observer son corps, notamment à mesurer sa température, mais aussi à compter ses pulsations ou à observer le rythme de sa respiration. Le but du séjour était pourtant des observations météorologiques et géologiques de la montagne.

Perte des sens en montagne

Dans les décennies séparant l’ascension de Saussure et les alpinistes de l’époque victorienne, les premiers ascensionnistes répètent tous la même expérience, celle de la perte de la vue et la perte de la parole. Ils expérimentent donc dans la douleur ce que les théoriciens du sublime avaient exprimé auparavant, c’est-à-dire que seul un spectateur détaché peut profiter du spectacle. En haute montagne, la tentative de maîtriser la vue est contrée par le vertige, la fatigue, la somnolence. C’est ce que dit notamment l’Anglais John Auldjo après son ascension du mont Blanc, en 1827 (c’est la quatorzième de l’histoire) : « L’esprit était aussi exténué que le corps, je me détournai avec indifférence de la vue et, me jetant sur la neige, je plongeai dans un profond sommeil en quelques secondes. »

Occultation de la fatigue dans les années 1850-1860

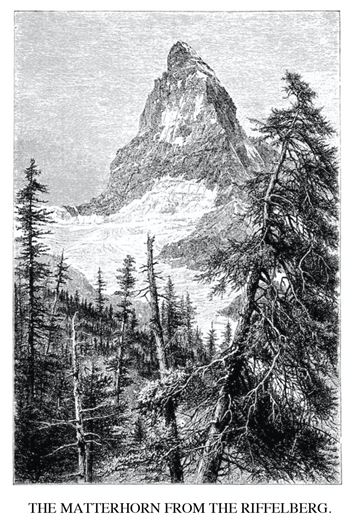

L’insistance sur la perte de la vue et de la parole commence à disparaître dans la littérature alpine au tournant des années 1850-1860. L’âge d’or de l’exploration victorienne des Alpes commence au milieu des années 1850. Les alpinistes de cette période ne parlent pas de la fatigue physique, des effets de l’air sur la perception et la parole, en partie en raison du besoin d’affirmer un héroïsme soutenant un patriotisme avéré. Par exemple, Edward Whymper, auteur de nombreuses premières dans les Alpes, notamment la première ascension du Cervin, ne souffle pas un mot sur la fatigue et l’effet de la haute montagne sur le corps dans son volumineux Scrambles among the Alps paru en 1871.

Premiers recherches sur la fatigue au XIXe siècle

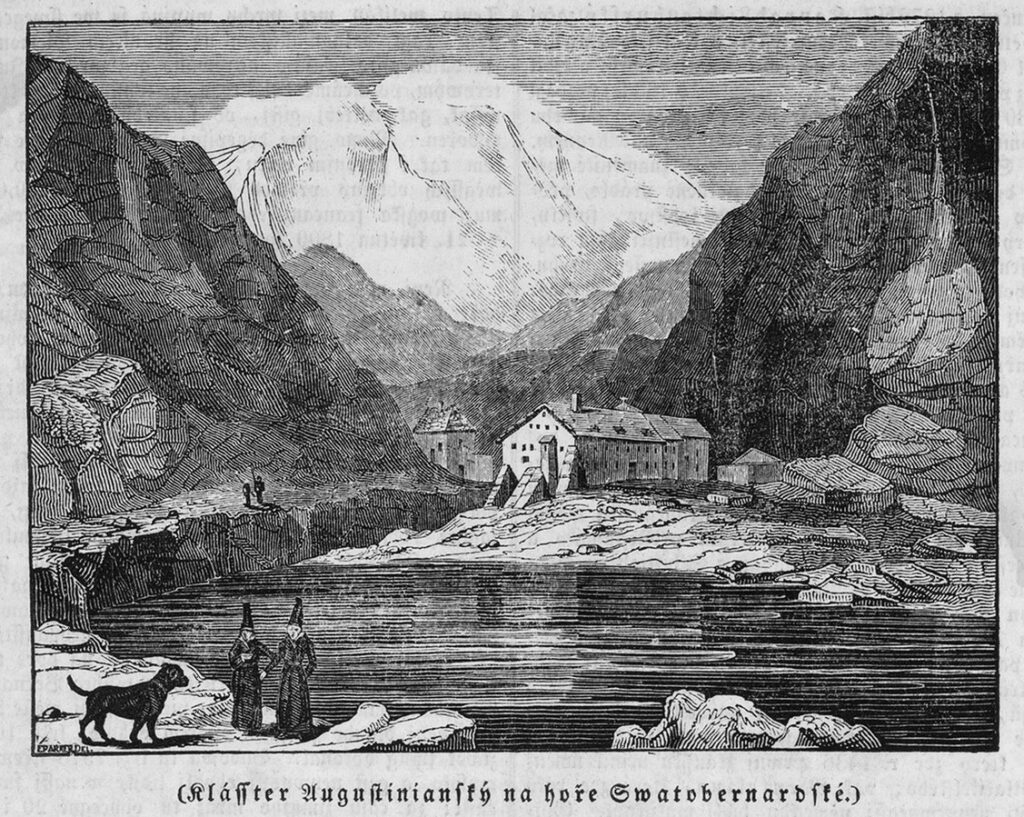

Mais si les répercussions physiques de l’alpinisme sont évacuées de l’alpinisme lui-même, elles entrent pleinement dans le champ de la recherche, des sciences. Depuis les années 1850, des physiciens et des physiologistes comme Paul Bert, Claude Bernard et leurs successeurs se rendaient dans les bibliothèques à la recherche des écrits alpins des amateurs, critiquant ce qu’ils considéraient comme des observations douteuses. A. Le Pileur a ainsi des mots assez durs à l’encontre de ces physiologistes amateurs, se demandant comment on peut observer soi-même sa propre défaillance corporelle. Les recherches portent autant sur le mal de montagne (l’expression remonte aux années 1840) que sur les répercussions de l’altitude sur le corps humain : respiration, rythme cardiaque, pouls, sommeil, température corporelle, etc. Les chercheurs s’intéressent également aux répercussions de l’altitude sur la perception, notamment des couleurs.

Ce sont surtout les scientifiques continentaux qui ont mené ces travaux et expériences sur la fatigue physique dans les Alpes, les Anglais étant plus sceptiques. La thématique de la fatigue et les recherches sur la diminution des capacités physiques va par ailleurs à l’encontre de leur idéal athlétique de la montagne. Il y a donc une réelle animosité anglaise à l’ère victorienne à l’encontre de la fatigue alpine, quand bien même l’opinion publique anglaise notamment a exprimé de forts doutes sur ces ascensions dépourvues de tout but scientifique, notamment en raison des risques encourus. On se posait des questions sur la santé physique des premiers alpinistes, mais également sur leur santé mentale, comme John Murray dans son Handbook for Travellers in Switzerland, un des guides touristiques les plus lus au XIXe siècle.

Nathan Zuntz

L’Allemand Nathan Zuntz (1847-1920) est l’un des pionniers de ces recherches sur la fatigue en montagne. Équipé d’un appareil spécial, il entreprend quatre expéditions spéciales au mont Rose et au Brienzer Rothorn entre 1895 et 1903. Il cherche à déterminer quel est le rendement du corps humain. Il arrive au résultat qu’un tiers des ressources alimentaires est transformé en travail mécanique, quand le reste est perdu en chaleur. Le corps humain serait ainsi plus efficient que n’importe quelle machine à vapeur. Mais il est très difficile d’arriver à des mesures précises dans un environnement fissuré et chaotique. C’est la raison pour laquelle Zuntz emploie les voies de chemin de fer du Rothorn pour parvenir à des données fiables.

Découvrez la suite de cet article : LES ALPES COMME LABORATOIRE II : ANGELO MOSSO