Les moyens de transport connaissent un important développement au cours du XIXe siècle, comme nous aurons l’occasion d’en parler dans un prochain article. Nous allons ici nous pencher sur un projet « extrême » qui n’a jamais vu le jour, celui d’un train et d’un funiculaire qui aurait dû amener les voyageurs… au sommet du Cervin, rien de moins !

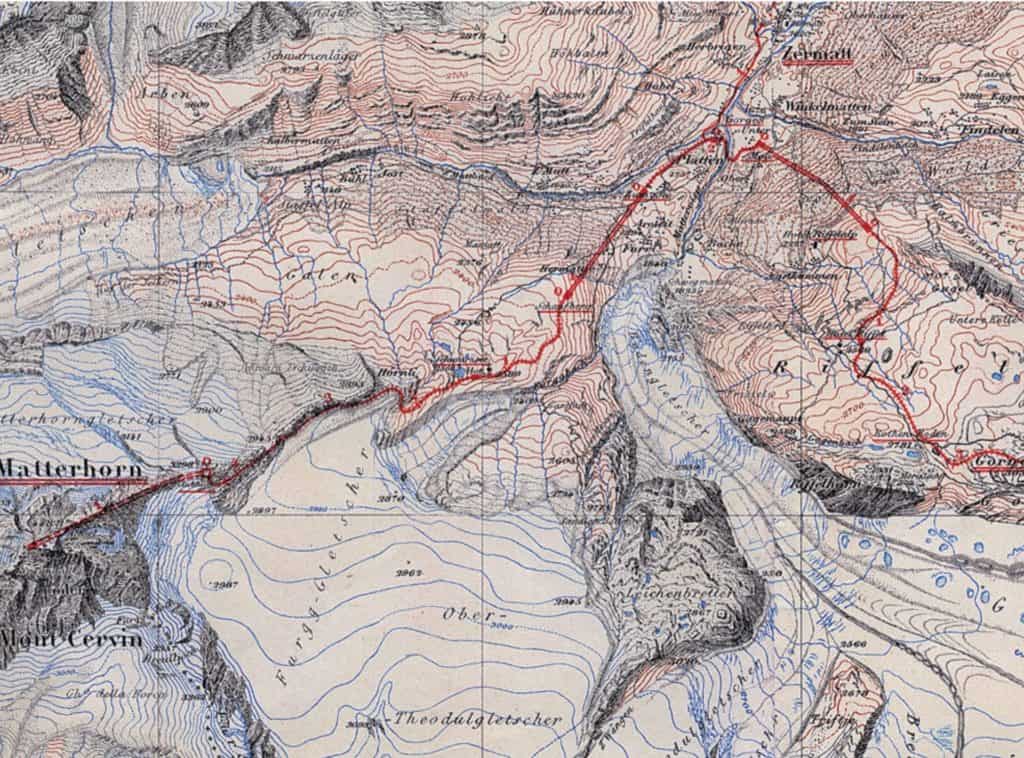

En juin 1892, les ingénieurs Leo Heer-Bétrix et Xaver Imfeld obtiennent la concession pour une ligne de chemin de fer au Cervin. Il s’agissait en fait d’une concession double : une ligne devait relier Zermatt au Gornergrat et une autre Zermatt au Cervin. La première fut construite et inaugurée le 1898, ce qui en faisait le premier train électrique de montagne à crémaillères. Pour diverses raisons qui ne nous intéressent pas ici, la seconde ne fut pas construite, et la concession a expiré en 1907.

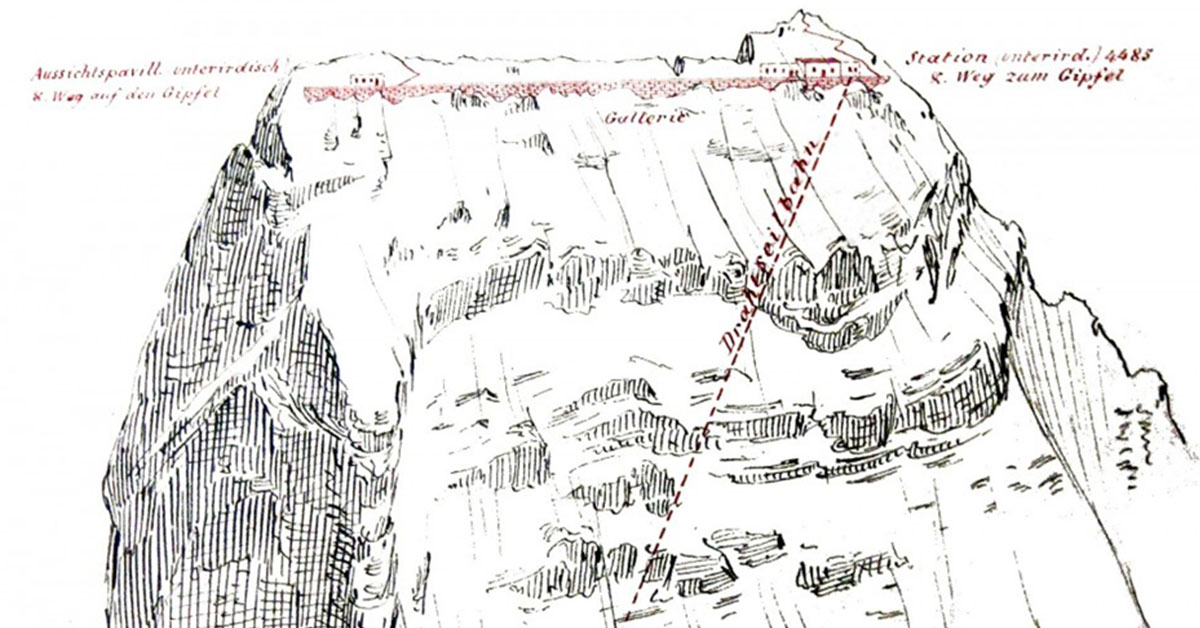

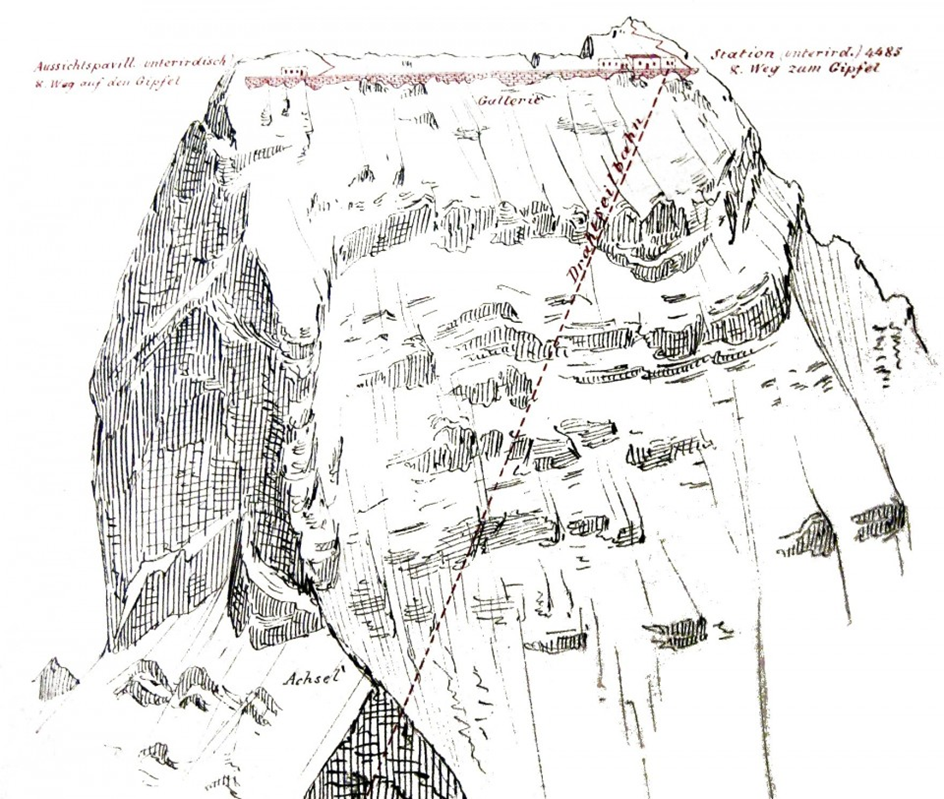

Le 4 décembre 1906 Xaver Imfeld, toujours lui, et Henri Golliez, un autre ingénieur, déposent une nouvelle demande de concession pour une ligne reliant Zermatt au sommet du Cervin. Pour monter au Cervin, il était prévu un trajet en deux parties différentes : la première est un train à crémaillère jusqu’à l’arête du Hörnli à 3052m en passant par le Schwarzsee (2850m), le chemin entre ce dernier et le Hörnli se faisant dans une galerie souterraine ; la seconde est un funiculaire amenant à la station finale, à 20 mètres seulement sous le sommet du Cervin.

La pente prévue pour cette seconde partie oscillait entre 85 et 95%. Golliez et Imfeld avaient prévu à la station d’arrivée un restaurant et une galerie panoramique, mais aussi une salle pressurisée pour contrer les effets de l’altitude sur les personnes souffrant du mal des montagnes. Un chemin aurait en outre été aménagé pour permettre de rejoindre le sommet du Cervin.

La ligne aurait dû être en exploitation de juillet à fin septembre. Avec l’ouverture récente du tunnel du Simplon (1906) et avec la construction du futur tunnel du Lötschberg sur la ligne reliant Berne à Brigue, les deux ingénieurs pensaient pouvoir attirer des milliers de voyageurs. L’afflux de touristes avait d’ailleurs doublé après 1891, à la suite de la mise en service du chemin de fer reliant Viège à Zermatt.

Le devis total était de 10 millions de francs, soit 3,6 millions pour le train jusqu’au Schwarzsee, 3 millions pour le funiculaire rejoignant le sommet du Cervin, le reste allant au matériel roulant, frais d’administration, etc. Il s’agit donc d’une somme très élevée à l’époque. Les ingénieurs prévoyaient que les travaux allaient durer quatre ans. Le prix du billet prévu pour rejoindre le sommet était de 50 francs, une somme importante pour l’époque mais à mettre en relation des 180 francs nécessaires pour monter au Cervin : 100 francs pour le guide et 80 pour le porteur. Le trajet total aurait duré une heure et vingt minutes et des ouvertures aménagées dans la paroi auraient permis aux voyageurs d’admirer le paysage lors de la montée.

Ce train n’a, évidemment, jamais vu le jour. Si la ligne Zermatt-Gornergrat a été inaugurée en grande pompe en 1898, les mentalités ont changé et ce projet a provoqué un véritable tollé en Suisse. Le Heimatschutz et le Club alpin suisse surtout sont montés au front en lançant deux pétitions visant à interdire ce train. Elles trouveront plus de 70.000 signataires. Le débat fut également rude dans la presse de l’époque, et nous allons en donner ici un bref aperçu. Imfeld et Golliez eux-mêmes y ont pris part.

L’un des arguments principaux avancés par les opposants au train est la défense du paysage et la sacralisation des espaces de haute montagne et ce, dès le début du débat. Pour Charles-Marius Gos par exemple, « sous prétexte de progrès, on laisse lâchement accomplir de véritables sacrilèges ». On parle carrément de « la profanation du Cervin » dans les colonnes de la Gazette de Lausanne du mardi 11 juin 1907.

Les opposants avancent également des arguments patriotiques, voire nationalistes. Gonzague de Reynold en fait même le seul argument : « Le peuple suisse doit-il permettre de mercantiliser au profit de deux ou trois ingénieurs, d’une douzaine d’actionnaires et de quelques centaines d’étrangers un des plus beaux trésors qu’il possède ? » En fait, pour Reynold, accorder la concession aux deux ingénieurs reviendrait même à revendre le patriotisme aux étrangers. Il rappelle également « qu’un peuple est proche de sa décadence, quand il perd la notion de son existence morale, dont il ne respecte plus les symboles ». Il est donc nécessaire de signer la pétition, « pour ne pas laisser créer un précédent dont dépendrait la ruine de nos Alpes, et, par contre coup, la ruine de notre indépendance morale ».

Le journaliste Auguste Schorderet va dans le même sens dans sa pièce de théâtre Le Cervin se défend ! Le message de la pièce est en effet que l’affluence de touristes étrangers (fortunés) viendrait perturber les mœurs « simples et authentiques » des Suisses, qui perdraient ainsi leur identité, mais également qu’il ne faut pas toucher aux symboles suisses. Or, le Cervin était déjà à l’époque un symbole de la Suisse. Et c’est justement ce Cervin-symbole qui justifiait ce patriotisme.

Henri Golliez prend lui-même la plume dans la Gazette de Lausanne pour défendre le projet, et surtout répondre aux attaques d’Ernest Bovet, auquel il répond point par point. L’ingénieur se défend de manquer de patriotisme, répondant que tout ingénieur ayant fait ou voulant faire un chemin de fer de montagne devrait se voir affublé de la même épithète. Golliez ne comprend par ailleurs pas la distinction faite par Bovet dans les différents trains de montagne : « Un chemin de fer est-il honorable sur une cime, ignominieux sur une autre ? Est-il honorable à 3000 mètres et infâme à 4000 ? »

Dans toute cette affaire, Gos a même demandé l’avis à Edward Whymper, premier ascensionniste de la célèbre montagne, comme l’écrivain le racontera lui-même dans son livre Près des névés et des glaciers : En effet, l’alpiniste, 67 ans désormais, se refuse de prendre position publiquement affirmant que cette affaire concerne les Suisses et que s’il prenait position en écrivant dans des journaux suisses ou anglais, il pourrait tout à fait lui être dit de se mêler de ses affaires. Whymper commence pourtant sa lettre en affirmant ne pas aimer le projet. Cependant Whymper semble changer d’avis en écrivant sa lettre car il la conclut, après la signature : “You are at liberty to publish this anywhere”.

« Je lui avais écrit, le priant, le suppliant plutôt, lui, le héros, de protester ouvertement contre le projet. Sa voix vénérée n’eût pas manqué de rallier du bon côté tous les sceptiques et les indifférents. Il n’en fit rien. »

Sous la pression de l’opinion populaire, le Conseil fédéral n’octroiera jamais la concession aux deux ingénieurs dont la mort, en 1909 pour Imfeld et en 1913 pour Golliez, sonne définitivement le glas de ce train. L’affaire du Cervin révèle que la technologisation galopante des Alpes ne doit pas se faire à tout prix, ou pas n’importe où. L’affaire montre également l’apparition de l’idée selon laquelle la haute montagne est un espace sacré – il semblerait que les choses ont bien changé depuis…