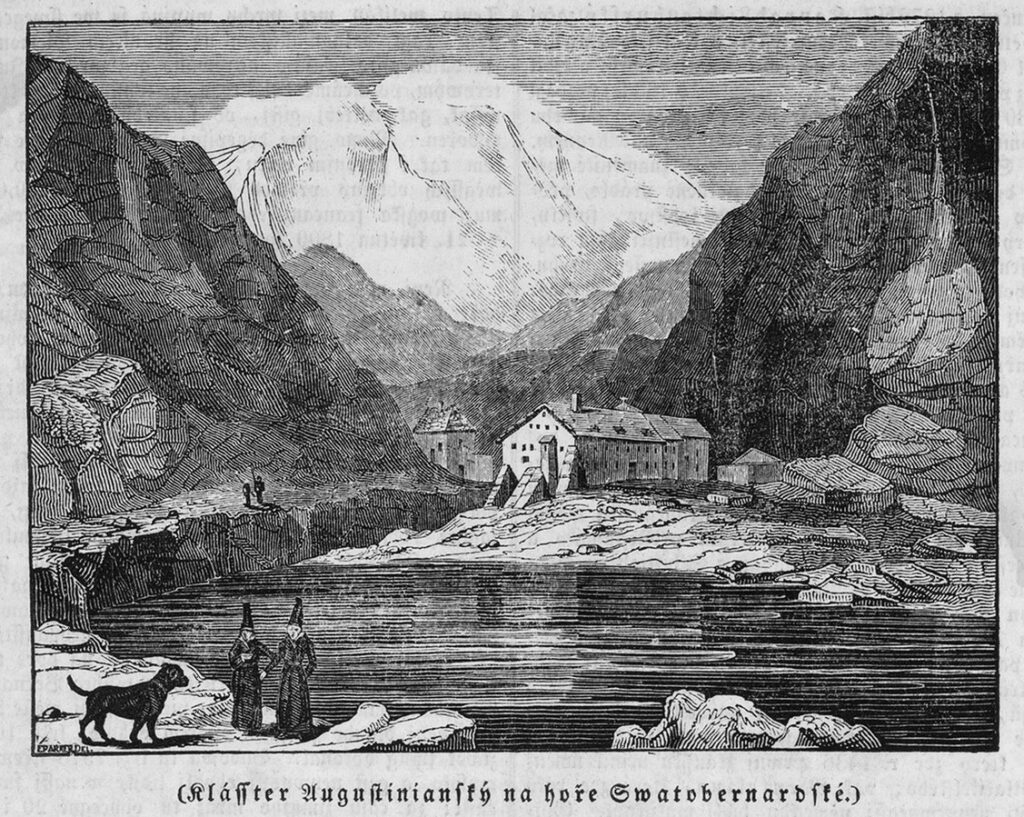

Je vous ai conté l’histoire des premiers refuges de montagne. D’abris souvent rudimentaires, ils ont su s’adapter aux besoins des hommes comme aux contraintes du paysage alpin. Plus confortables, plus performants, ils n’ont de cesse de se réinventer pour accueillir leurs visiteurs. Chalets innovants, cabanes futuristes, le défi est immense dans le ciel des Alpes. Découvrons ensemble l’évolution des refuges de montagne à l’heure audacieuse de la modernité.

Évolution des refuges de montagne : Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale

1945. La guerre s’achève enfin. Alors qu’un nouveau jour se lève sur le monde, l’Europe déchirée fait face à ses blessures. Dans les Alpes, les refuges ont, eux aussi, subi la dévastation. Pillées ou détruites, les cabanes de montagne ne sont désormais plus que l’ombre d’elles-mêmes. Mais c’est parfois des cendres que surgit la lumière. C’est parce qu’il est à l’agonie que le Club alpin français parvient à obtenir une aide financière des collectivités. Dès 1947, et pendant plusieurs décennies, le club peut ainsi restaurer ses anciens refuges et en bâtir d’autres. Plus spacieux et modernes, ces nouveaux édifices répondent à une demande toujours plus forte de la population. Alors que les Alpes attiraient déjà les foules en été, elles deviennent une destination prisée du tourisme hivernal. On y vient skier, faire de l’alpinisme ou de la randonnée. Et que sa roche soit enneigée ou nue, la montagne doit s’acclimater à la présence constante des hommes à son sommet.

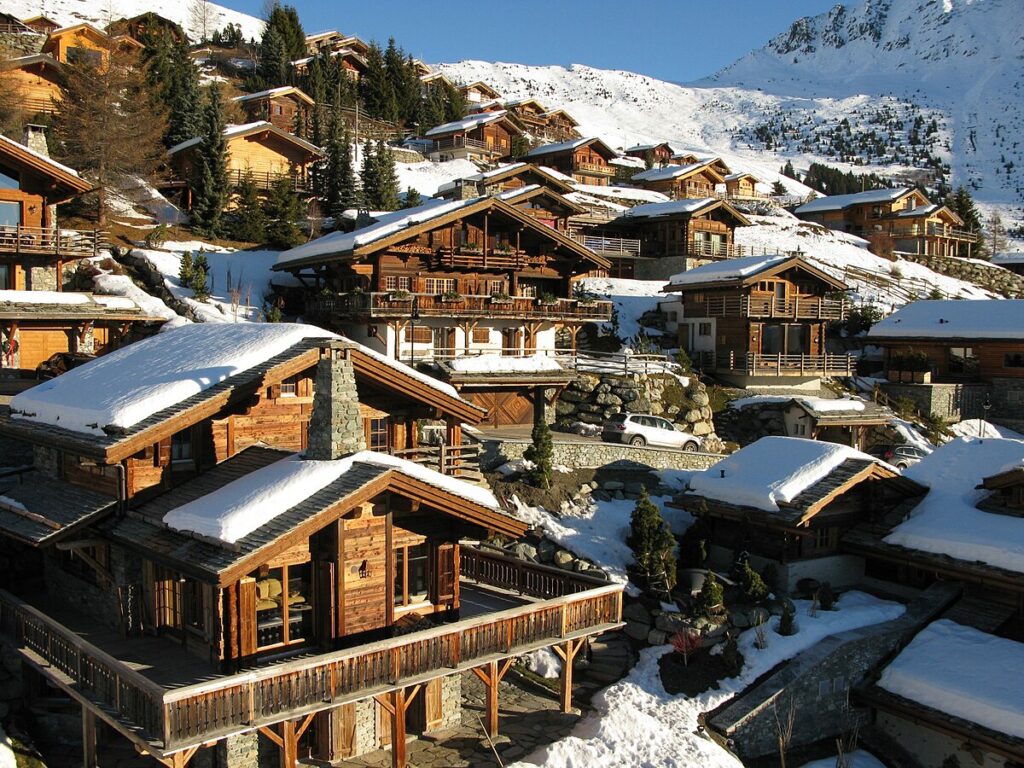

Les nouveaux refuges n’ont plus rien de spartiate. Déployés sur plusieurs niveaux, ils accueillent chaque nuit des visiteurs par dizaines. Sas d’entrée, salle à manger, cuisine, réserves, logement de l’équipe de gardiennage, dortoirs et sanitaires : tout y est pensé pour optimiser leur fonctionnalité. On les dote de baies vitrées qui permettent à leurs hôtes de contempler la splendeur du paysage. On les équipe de chauffage, on les isole pour mieux protéger leurs clients du froid qui règne en altitude. On y ajoute enfin une entrée surélevée, préservée de la neige, ainsi qu’un local technique pour y ranger les skis.

Dans les Alpes suisses, la plupart des cabanes du Club alpin édifiées entre 1925 et 1980 sont l’œuvre de Camille Brantschen et de Jakob Eschenmoser. On y retrouve le même agencement. Mais alors qu’au début du 20e siècle, le club construit de nombreux refuges, il se consacre après la guerre à la réfection des constructions existantes et à leur modernisation.

La construction des refuges par héliportage : Une révolution en haute montagne

L’ambition toujours plus grande des architectes se heurte tout de même à un sérieux obstacle : le temps en altitude n’est pas celui de la vallée. En montagne, les chantiers sont très longs et souvent périlleux. L’acheminement des matériaux, à pied ou par câble, est interminable et les refuges tardent à voir le jour. Puis, il faut encore couler les dalles, ériger murs et toitures dans des conditions extrêmes. Comment ne pas céder au découragement !

Mais tout change le jour où un nouvel engin fait son apparition dans le ciel des Alpes. Dès les années 1960, l’usage de l’hélicoptère se généralise sur les chantiers de haute montagne. L’héliportage révolutionne non seulement l’architecture des refuges, mais également leur système d’approvisionnement.

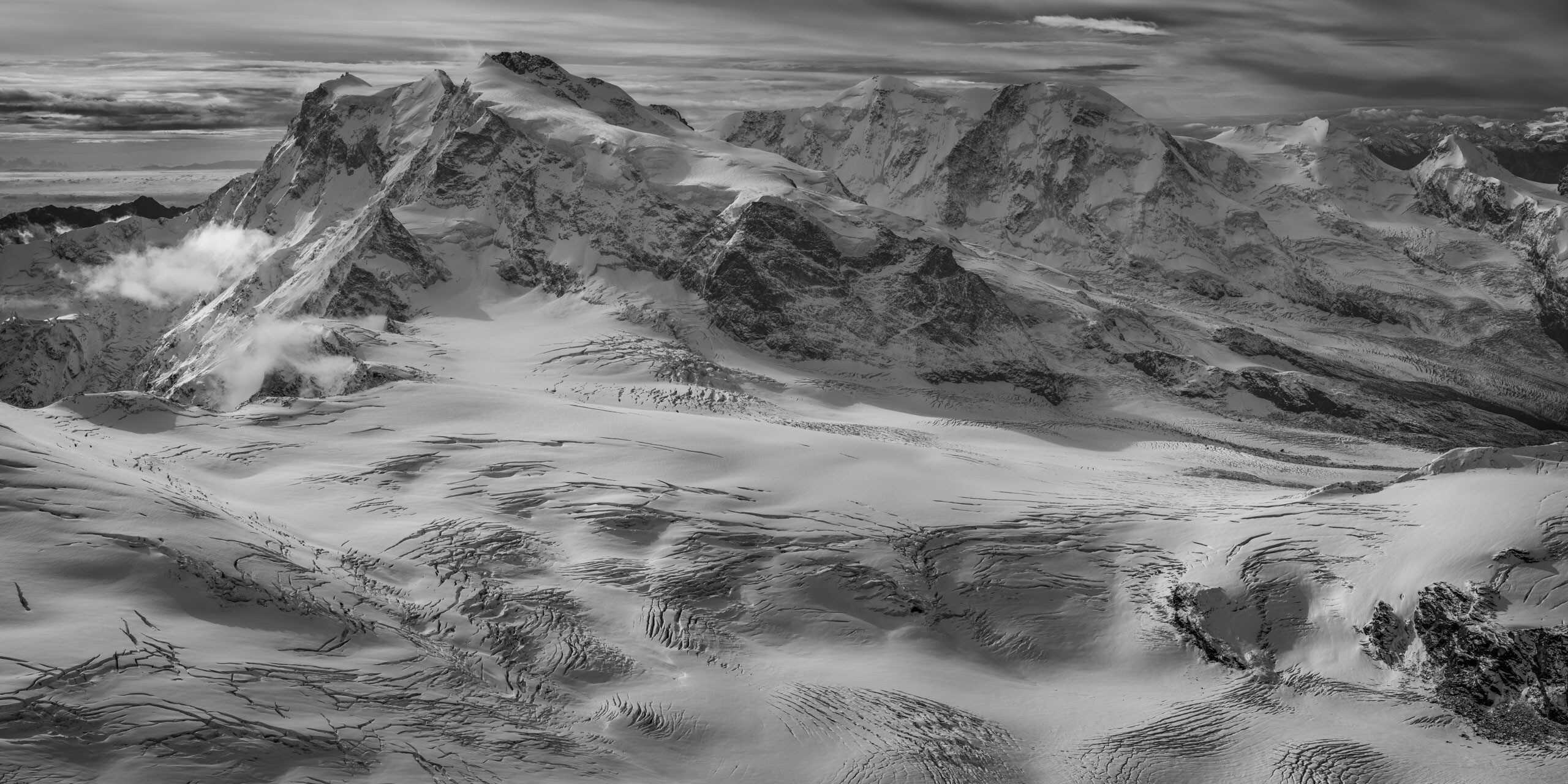

Le champ des possibles s’élargit tout à coup. Les matériaux sont désormais héliportés des vallées jusqu’aux sites d’altitude. Leur poids, comme leur envergure, doit être adapté aux capacités des hélicoptères. Les charpentes à ossature métallique ou en bois investissent les sommets. Préparées en atelier, elles rejoignent ensuite leur destination par les airs avant d’être assemblées sur place. Sur les hauteurs du Mont-Blanc, le refuge des Grands Mulets est ainsi constitué d’une ossature métallique assemblée sur site, puis recouverte de plaques de Duralinox et de panneaux isolants. La haute montagne a beau vouloir demeurer sauvage, l’homme la réinvente pour l’apprivoiser.

Les refuges laboratoires : La haute montagne à la pointe de l’innovation

En 1974, le premier choc pétrolier provoque une crise économique mondiale. Les Alpes ne sont pas épargnées par cette déflagration. Les refuges de montagne doivent à tout prix réduire leur consommation en énergies fossiles. Et, pour cela, leurs bâtisseurs doivent faire preuve d’innovation. C’est ainsi qu’émergent les refuges laboratoires sur les plus hauts sommets des Alpes. Ces cabanes sont pourvues de panneaux solaires qui produisent l’électricité nécessaire à leur éclairage. Et plus les panneaux photovoltaïques deviennent performants, plus elles gagnent en autonomie. Chauffer leurs locaux, faire fondre la neige pour obtenir de l’eau, proposer même de l’eau chaude à leurs clients : les refuges tendent à l’autosuffisance.

Ces établissements laboratoires profitent d’une architecture bioclimatique d’avant-garde. Tout y est expérimental et l’enjeu est de taille. Tester en situation réelle et dans des conditions extrêmes plusieurs alternatives aux énergies polluantes. En relevant le défi de l’écologie, les refuges de montagne tracent la voie d’un autre avenir. Ils innovent, ils éprouvent, ils s’égarent parfois, mais, tout là-haut, ils nous ouvrent de nouveaux horizons.

Évolution des refuges de montagne : Un défi alpin sans cesse renouvelé

Tout en se libérant de leur dépendance aux énergies carbonées, les refuges alpins continuent de gagner en confort. Toujours plus grands et ouverts sur le monde, ils font par ailleurs rayonner l’art en haute montagne. Un séjour en cabane devient bientôt l’occasion de participer à un événement culturel ou de parcourir une exposition. Les œuvres des hommes sont ainsi sublimées par la magnificence des sommets alentour. Comme un écrin rehausse l’éclat d’un diamant.

Les refuges de montagne, bien loin de seulement répondre à des exigences techniques et fonctionnelles, cultivent l’imaginaire des hommes en quête d’élévation. Les cabanes s’efforcent d’offrir une expérience unique à leurs visiteurs. Quelle que soit leur approche de la montagne, sportive, touristique ou contemplative, ils doivent percevoir les refuges comme un lieu où se ressourcer, nourrir son corps comme son esprit.

Pour mieux répondre à leurs besoins, les bâtiments anciens subissent des transformations parfois importantes. Car, à partir des années 1990, la priorité est au respect des normes d’hygiène, de sécurité et de fonctionnement. Et quand ils ont la chance d’être implantés au cœur d’un site à couper le souffle, ils deviennent aisément des refuges panoramiques. Les normes appliquées servent alors la beauté des lieux. Et le refuge tout entier rend un hommage saisissant au royaume de glace dans lequel il se niche.

Pour finir, on ne peut évoquer l’avant-gardisme en altitude sans penser à la nouvelle cabane du Mont-Rose, qui ouvre ses portes en 2010 sur les hauteurs de Zermatt. L’éclat du nouveau refuge du Goûter, inauguré en 2014 sur les flancs du Mont-Blanc, nous vient également à l’esprit. La modernité de leur architecture s’allie à la technologie pour en faire des modèles d’autonomie et d’intégration à leur environnement.

L’évolution des refuges de montagne est indissociable de la relation que l’homme entretient avec la nature. Et ce défi alpin ne cesse de se renouveler, répondant ainsi aux enjeux de son temps. L’industrialisation, le tourisme ou l’écologie. Le consumérisme et les nouvelles technologies. Après avoir conquis les Alpes, l’homme s’est accordé le droit d’y passer du bon temps. Les refuges deviennent un produit, une destination. Mais, quel est au juste leur avenir ? En un temps où la haute montagne et ses plus beaux glaciers sont les premières victimes du dérèglement climatique, vont-ils poursuivre leur croissance effrénée ? Une nouvelle voie semble se profiler. Celle de la simplicité. L’alliance de l’autonomie, du confort et de la sobriété. Se fondre plutôt que s’exhiber. Mettre en lumière plutôt que de briller soi-même. Tout comme nos sociétés prennent peu à peu conscience de leur impact sur leur environnement, les refuges de demain s’engageront à porter la voix de la haute montagne.