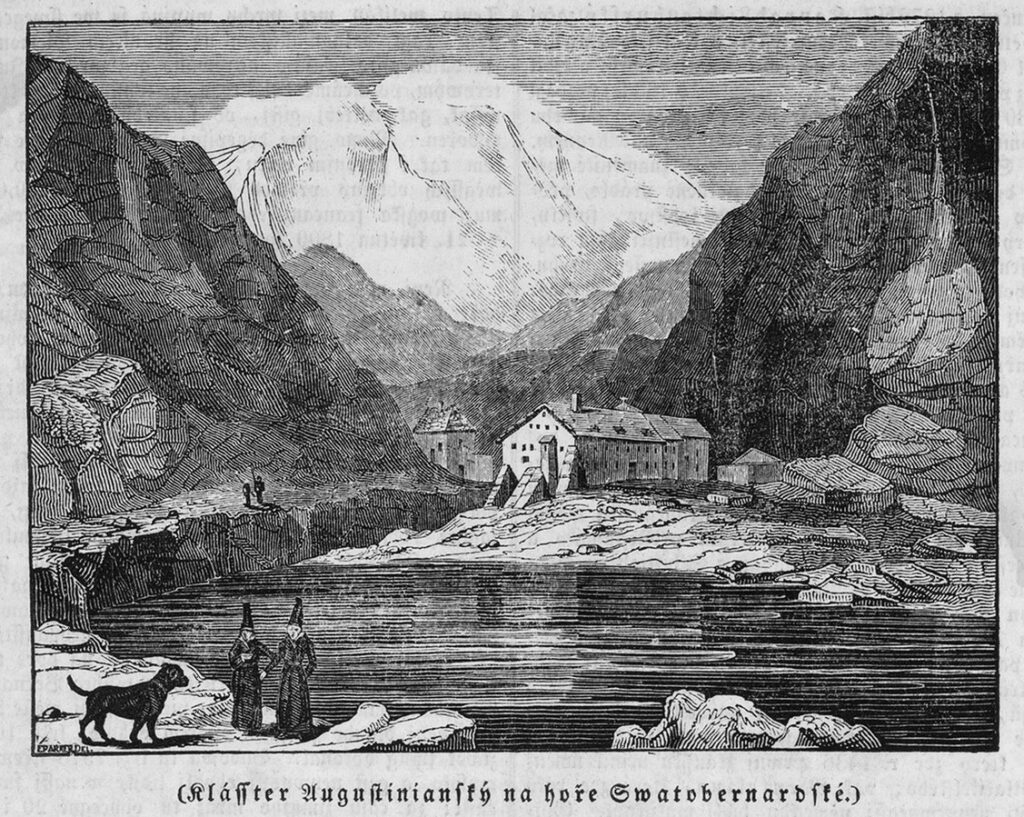

Ich habe Ihnen die Geschichte der ersten Berghütten erzählt. Von den oft einfachen Unterkünften haben sie sich den Bedürfnissen der Menschen und den Zwängen der alpinen Landschaft angepasst. Sie sind komfortabler, leistungsfähiger und erfinden sich immer wieder neu, um ihre Besucher zu empfangen. Innovative Chalets, futuristische Hütten - die Herausforderung im Alpenhimmel ist immens. Entdecken wir gemeinsam die Entwicklung der Berghütten in der kühnen Stunde der Moderne.

Entwicklung der Berghütten: Nach dem Zweiten Weltkrieg

1945. Der Krieg geht endlich zu Ende. Während ein neuer Tag über der Welt anbricht, muss sich das zerrissene Europa seinen Wunden stellen. Auch die Berghütten in den Alpen wurden verwüstet. Gepflastert oder zerstört, sind die Berghütten nur noch ein Schatten ihrer selbst. Doch manchmal kommt das Licht aus der Asche. Weil der Französische Alpenverein in Agonie lag, gelang es ihm, finanzielle Unterstützung von den Gebietskörperschaften zu erhalten. Ab 1947 und über mehrere Jahrzehnte hinweg konnte der Verein so seine alten Hütten restaurieren und neue bauen. Die neuen Gebäude waren geräumiger und moderner und entsprachen der steigenden Nachfrage der Bevölkerung. Während die Alpen im Sommer bereits ein Publikumsmagnet waren, werden sie nun auch zu einem beliebten Ziel für den Wintertourismus. Man kommt zum Skifahren, Bergsteigen oder Wandern. Und egal, ob sein Fels schneebedeckt oder kahl ist, der Berg muss sich an die ständige Anwesenheit von Menschen auf seinem Gipfel gewöhnen.

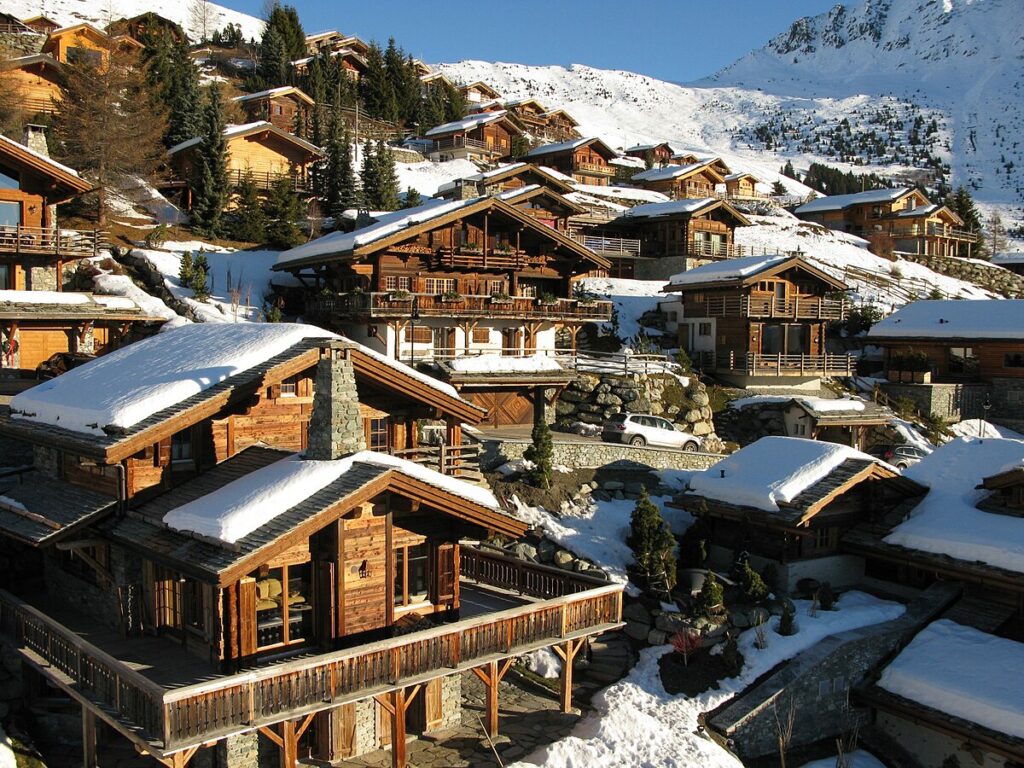

Die neuen Zufluchtsorte sind nicht mehr spartanisch. Sie sind auf mehrere Ebenen verteilt und empfangen jede Nacht Dutzende von Besuchern. Eingangsschleusen, Esszimmer, Küche, Lagerräume, Unterkünfte für das Betreuerteam, Schlafräume und Sanitäranlagen: Alles wurde so konzipiert, dass es möglichst funktional ist. Sie werden mit Glasfenstern ausgestattet, damit die Gäste die herrliche Landschaft bewundern können. Sie werden mit Heizungen ausgestattet und isoliert, um die Gäste vor der Kälte in der Höhe zu schützen. Schließlich wurde ein erhöhter, schneesicherer Eingang und ein Technikraum für die Ski hinzugefügt.

Die meisten Alpenvereinshütten in den Schweizer Alpen, die zwischen 1925 und 1980 errichtet wurden, sind das Werk von Camille Brantschen und Jakob Eschenmoser. In allen Hütten findet man die gleiche Anordnung. Jahrhunderts zahlreiche neue Hütten baute, widmete sich der Club nach dem Krieg der Instandsetzung und Modernisierung bestehender Bauten.

Der Bau von Berghütten per Hubschrauber: Eine Revolution im Hochgebirge

Der immer größer werdende Ehrgeiz der Architekten stößt jedoch auf ein ernsthaftes Hindernis: Das Wetter in der Höhe ist nicht das Wetter im Tal. In den Bergen sind die Baustellen sehr lang und oft gefährlich. Die Anlieferung der Materialien zu Fuß oder per Seilbahn ist endlos und die Hütten lassen auf sich warten. Dann müssen noch Bodenplatten gegossen, Wände und Dächer unter extremen Bedingungen errichtet werden. Wie kann man da nicht entmutigt werden?

Doch alles ändert sich an dem Tag, an dem ein neues Fluggerät am Himmel über den Alpen auftaucht. Ab den 1960er Jahren wurde der Hubschrauber auf Baustellen im Hochgebirge immer häufiger eingesetzt. Der Helikopter revolutionierte nicht nur die Architektur der Berghütten, sondern auch deren Versorgungssystem.

Plötzlich erweitert sich das Feld der Möglichkeiten. Die Materialien werden nun aus den Tälern zu den hochgelegenen Standorten geflogen. Ihr Gewicht und ihre Spannweite müssen an die Kapazitäten der Hubschrauber angepasst werden. Metall- und Holzrahmenkonstruktionen erobern die Gipfel. Sie werden in der Werkstatt vorbereitet und dann auf dem Luftweg an ihren Bestimmungsort gebracht, wo sie vor Ort zusammengebaut werden. Die Grands-Mulets-Hütte auf dem Mont-Blanc besteht aus einem Metallgerüst, das vor Ort zusammengebaut und dann mit Duralinox-Platten und Isolierplatten verkleidet wird. Das Hochgebirge mag zwar wild bleiben wollen, aber der Mensch erfindet es neu, um es zu zähmen.

Laborhütten: Das Hochgebirge an der Spitze der Innovation

1974 löste der erste Ölschock eine weltweite Wirtschaftskrise aus. Auch die Alpen bleiben von dieser Verpuffung nicht verschont. Die Berghütten müssen um jeden Preis ihren Verbrauch an fossilen Brennstoffen reduzieren. Um dies zu erreichen, müssen ihre Erbauer innovativ sein. So entstehen auf den höchsten Gipfeln der Alpen sogenannte Laborhütten. Diese Hütten sind mit Solarzellen ausgestattet, die den Strom für ihre Beleuchtung erzeugen. Je leistungsfähiger die Sonnenkollektoren werden, desto unabhängiger werden die Hütten. Sie heizen ihre Räumlichkeiten, schmelzen den Schnee, um Wasser zu gewinnen, und bieten ihren Gästen sogar warmes Wasser an: Die Hütten streben nach Autarkie.

Diese Laboreinrichtungen profitieren von einer avantgardistischen bioklimatischen Architektur. Alles ist experimentell und die Herausforderung ist groß. Unter realen Bedingungen und unter extremen Bedingungen sollen mehrere Alternativen zu umweltschädlichen Energien getestet werden. Indem sie sich der ökologischen Herausforderung stellen, weisen die Berghütten den Weg in eine andere Zukunft. Sie innovieren, sie testen, sie verirren sich manchmal, aber hoch oben eröffnen sie uns neue Horizonte.

Entwicklung der Berghütten: Eine immer wieder neue alpine Herausforderung

Die Berghütten in den Alpen werden immer komfortabler, während sie sich von ihrer Abhängigkeit von kohlenstoffhaltigen Energien befreien. Sie werden immer größer und weltoffener und bringen auch die Kunst ins Hochgebirge. Ein Aufenthalt in einer Hütte wird bald zu einer Gelegenheit, an einer kulturellen Veranstaltung teilzunehmen oder eine Ausstellung zu besuchen. Die Werke der Menschen werden so durch die Pracht der umliegenden Gipfel sublimiert. So wie eine Schatulle den Glanz eines Diamanten hervorhebt.

Berghütten erfüllen bei weitem nicht nur technische und funktionale Anforderungen, sondern kultivieren auch die Vorstellungskraft von Menschen, die auf der Suche nach Erhabenheit sind. Die Hütten sind bestrebt, ihren Besuchern ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Unabhängig von ihrer Herangehensweise an die Berge - ob sportlich, touristisch oder kontemplativ - sollen sie die Hütten als einen Ort wahrnehmen, an dem sie neue Kraft schöpfen, ihren Körper und ihren Geist nähren können.

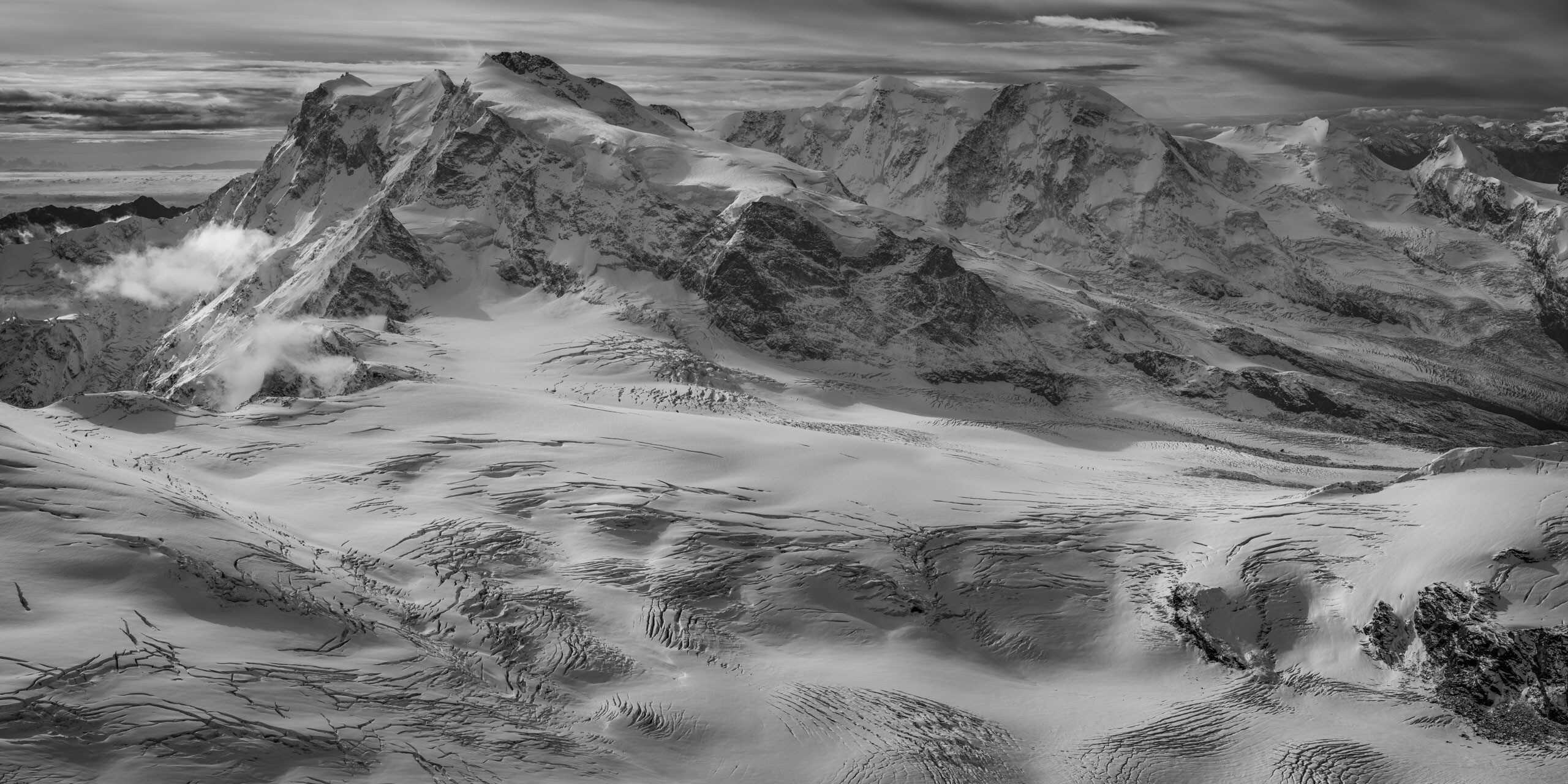

Um ihren Bedürfnissen besser gerecht zu werden, werden alte Gebäude teilweise erheblich umgebaut. Denn seit den 1990er Jahren liegt die Priorität auf der Einhaltung von Hygiene-, Sicherheits- und Betriebsstandards. Und wenn sie das Glück haben, inmitten einer atemberaubenden Landschaft zu liegen, werden sie leicht zu Zufluchtsorten mit Panoramablick. Die angewandten Standards dienen dann der Schönheit des Ortes. Und die gesamte Hütte ist eine beeindruckende Hommage an das Eisreich, in das sie eingebettet ist.

Schließlich können wir nicht über Avantgardismus in der Höhe sprechen, ohne an die neue Monte-Rosa-Hütte zu denken, die 2010 auf den Höhen von Zermatt eröffnet wurde. Auch der Glanz der neuen Goûter-Hütte, die 2014 an den Hängen des Mont-Blanc eingeweiht wurde, kommt uns in den Sinn. Die Modernität ihrer Architektur verbindet sich mit der Technologie und macht sie zu Modellen der Autonomie und der Integration in ihre Umgebung.

Die Entwicklung der Berghütten ist untrennbar mit der Beziehung verbunden, die der Mensch mit der Natur unterhält. Und diese alpine Herausforderung erneuert sich immer wieder und reagiert so auf die Herausforderungen ihrer Zeit. Die Industrialisierung, der Tourismus oder die Ökologie. Konsumismus und neue Technologien. Nachdem der Mensch die Alpen erobert hatte, gewährte er sich das Recht, dort eine gute Zeit zu verbringen. Die Berghütten werden zu einem Produkt, einem Reiseziel. Aber wie sieht ihre Zukunft aus? Werden sie in einer Zeit, in der das Hochgebirge und seine schönsten Gletscher die ersten Opfer des Klimawandels sind, ihr ungebremstes Wachstum fortsetzen? Ein neuer Weg scheint sich abzuzeichnen. Der der Einfachheit. Die Verbindung von Autonomie, Komfort und Genügsamkeit. Sich anpassen, statt sich zur Schau zu stellen. Ins Licht setzen, statt selbst zu glänzen. So wie sich unsere Gesellschaften nach und nach ihrer Auswirkungen auf die Umwelt bewusst werden, werden sich die Berghütten von morgen verpflichten, die Stimme des Hochgebirges zu tragen.