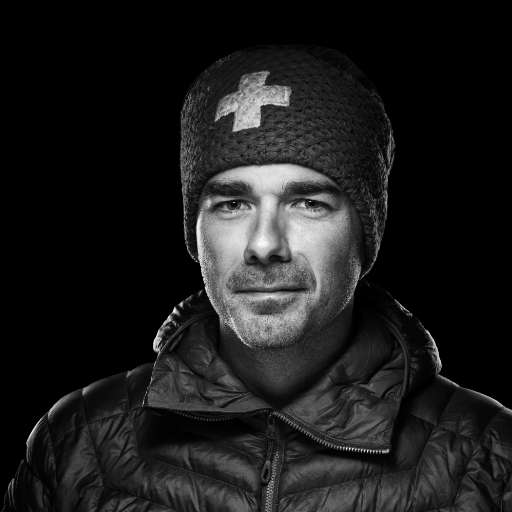

En 2025, Léo Billon confirme encore ses qualités d’alpiniste de haut niveau. Cet été, avec Enzo Oddo, il a signé la première ascension en libre de la voie Lafaille aux Drus, considérée comme la voie la plus dure du massif du Mont-Blanc. Membre du Groupe Militaire de Haute Montagne (GMHM), le caporal-Chef revient ici sur son parcours, ses rencontres et ses expéditions marquantes. Il partage aussi ses réflexions sur le milieu de la montagne, son rapport au danger et sur les qualités requises pour tendre vers le haut niveau. Entretien avec Léo Billon, l’un des meilleurs alpinistes du XXIe siècle.

Léo Billon : aux racines d’une passion

Bonjour, Léo. Merci d’avoir accepté mon invitation ! Pour commencer notre échange, peux-tu nous dire comment la montagne est entrée dans ta vie ?

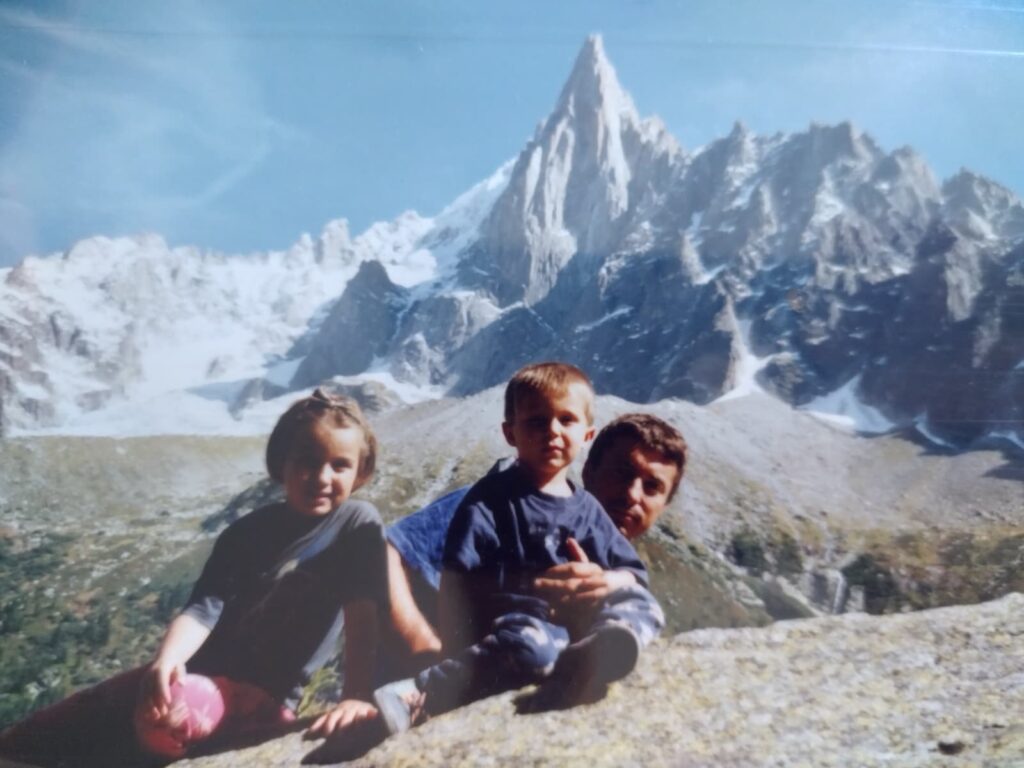

J’ai grandi au cœur de la Drôme, dans une famille profondément attachée à la montagne. Avec ma sœur, nous avons été bercés par cet univers : randonnées, escalade… Nos parents nous ont transmis très tôt cette passion. Mon environnement et ma sœur m’ont donc naturellement conduit vers un lycée axé sur le sport et les activités de pleine nature. Nous pratiquions l’escalade, la spéléologie, le canyoning, le kayak, le ski de randonnée… un large éventail d’activités qui renforçait encore mon lien avec la montagne. En parallèle, nous passions quasiment toutes nos vacances en famille à la montagne. Mon père, guide de haute montagne, nous emmenait grimper et explorer différents massifs.

As-tu toujours voulu faire de l’alpinisme ton métier ?

Jusqu’à mon entrée dans le cursus de guide de haute montagne, je ne m’étais jamais dit que je deviendrais alpiniste professionnel. C’est seulement en rencontrant Max Bonniot et Sébastien Ratel que l’idée a commencé à germer. Ce n’était pas un objectif formulé clairement, mais plutôt une évidence qui s’imposait à travers ma pratique : je progressais, je m’engageais toujours plus, et naturellement, je prenais la direction du haut niveau. Puis, petit à petit, les circonstances, les rencontres, m’ont ouvert cette voie. Le GMHM, par exemple, a été une véritable opportunité. Si je n’avais pas croisé les bonnes personnes, je n’aurais probablement pas eu ce parcours.

Léo Billon : sa vie de sportif de haut niveau au sein du GMHM

Concrètement, qu’est-ce que le GMHM attend de toi ? As-tu une journée type ?

Il n’y a pas de demande particulière au GMHM, si ce n’est… de faire de la montagne. L’essentiel est d’être dans une démarche de progression personnelle et collective. Chacun arrive avec son niveau, et il existe évidemment des différences entre les membres.

Ce qui compte, c’est avant tout la dynamique, l’intention : être investi, motivé, chercher à progresser, et peut-être tendre vers l’alpinisme de haut niveau. Dans un contexte où la pratique comporte des risques, il serait difficile d’imposer quoi que ce soit aux membres du GMHM.

En réalité, on attend surtout que chacun apporte des projets, dans la diversité et la richesse de ce que recouvre l’alpinisme.

Léo, en 2023, tu as vécu une magnifique aventure en Patagonie, avec des membres du GMHM, en réalisant la traversée des Campos de Hielo. Peux-tu nous en dire plus sur cette expédition ?

Nous avons réalisé une expédition un peu atypique, qui sortait du cadre habituel du GMHM : la traversée des calottes glaciaires de Patagonie, du nord au sud. Ces deux immenses calottes s’étendent sur près de 600 kilomètres, séparées par des fjords. Nous les avons parcourues intégralement, en autonomie totale, pendant quarante-cinq jours.

Pour relier les deux calottes, nous avions embarqué des kayaks afin de transporter notre matériel et nos vivres. C’était une expérience radicalement différente de nos pratiques habituelles. D’ordinaire, nous partons quatre à six jours dans une grande face verticale. Là, il s’agissait de marcher, jour après jour, sur l’horizontale, avec tout ce qu’il nous fallait pour survivre : nourriture, matériel, autonomie complète. Pas de ravitaillement, pas de contact extérieur.

Durant ces quarante-cinq jours, nous n’avons croisé que deux vieux bergers, à la sortie de la première calotte. Ils vivaient dans une grande misère. Une rencontre marquante, improbable.

Conscience et lucidité : les clés de l’alpinisme de haut niveau

Si tu devais transmettre un enseignement à un alpiniste qui vise le haut niveau, lequel serait-il ?

Pour moi, l’essentiel, c’est de faire les choses en conscience. Être conscient de ses envies, de ses motivations, de ce qui nous pousse à pratiquer… et ensuite, rester présent dans chacun de ses gestes, dans chaque instant. C’est, je crois, ce qui fonde une relation saine avec la montagne.

Concrètement, cela veut dire se poser des questions : qu’est-ce qui me fait pratiquer la montagne ? Qu’est-ce qui me motive ? Est-ce des motivations intrinsèques ou extrinsèques ?

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Même le regard des autres peut être un moteur. L’important, c’est d’en être conscient. Car cette lucidité permet d’être conscient des biais qui nous sont propres lorsqu’il s’agit de prendre des décisions. Cela permet d’avancer dans sa pratique avec équilibre et clarté.

Quel est ton rapport avec le danger en montagne ?

J’ai toujours été quelqu’un de très peureux. C’est paradoxal, parce qu’on ne le dirait pas, mais c’est la réalité. Et d’une certaine manière, je crois que c’est ce qui m’a attiré vers la montagne. J’y suis allé aussi pour apprendre à gérer mes émotions, à apprivoiser mes peurs. Pas seulement en alpinisme, mais dans la vie en général.

Au départ, j’avais peur de tout. J’étais inquiet, stressé, angoissé. Puis, avec le temps, l’expérience, la connaissance du milieu, j’ai appris à me détendre, à lire mon environnement avec un peu plus de clarté et d’objectivité. Ce que j’ai découvert, c’est que ma peur n’était pas un handicap, mais une alliée. Elle m’a permis de rester concentré, attentif, lucide. Elle a toujours été une bonne conseillère, un moteur même lorsqu’il y a un danger en montagne. Et surtout, elle n’a jamais dégénéré en panique. La peur, pour moi, a toujours été un guide, un stimulant, jamais un frein. Elle m’a permis de me questionner sur mes choix, sur ceux de mes compagnons, d’essayer de me comprendre moi-même et de comprendre les autres.

Perception vs réalité : pourquoi la montagne reste-t-elle difficile à lire de l’extérieur ?

Guide de haute montagne, secouriste, membre du GMHM… Ces métiers semblent tous appartenir à une même « élite » de la montagne. Pour un non-alpiniste, il est difficile de saisir leurs différences réelles. Peux-tu nous expliquer ce qui distingue concrètement un secouriste, un militaire du GMHM et un guide de haute montagne ?

Le GMHM, on peut le voir comme une sorte d’« équipe nationale » d’alpinisme. À l’inverse, le métier de guide de haute montagne ou de secouriste au Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) n’a pas grand-chose à voir avec l’alpinisme de haut niveau. Pour le grand public, ces figures incarnent des experts de la montagne — et c’est vrai, mais dans un autre registre. Le guide, par exemple, détient un brevet d’État qui lui permet d’encadrer. À la fin de sa formation, il possède une solide base de compréhension du milieu, mais cela reste… les bases. Pour comparer, c’est un peu comme un niveau « départemental » face à l’« international » que représente l’alpinisme de haut niveau.

Ce n’est pas la vocation du PGHM ni d’un guide de haute montagne de pratiquer l’alpinisme de performance : les uns sont secouristes, les autres des encadrants, des formateurs.

Le problème, c’est que la montagne reste difficile à lire de l’extérieur. Les disciplines sont multiples, les styles très variés, et il n’existe ni compétition ni cadre strict permettant de hiérarchiser les performances. Pour beaucoup, entendre un alpiniste dire qu’il a gravi la face nord des Grandes Jorasses représente une performance. Mais en réalité, cette face propose une palette d’itinéraires aux niveaux de difficulté très différents, allant du relativement accessible au haut niveau.

Ce printemps, tu as réalisé l’ascension des trois faces nord les plus mythiques des Alpes, à savoir l’Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses, avec Benjamin Védrines, en six jours seulement. Cet exploit a été fortement médiatisé, et pourtant, tu ne considères pas cette expédition comme un exploit. Peux-tu nous en dire plus ?

Mon objectif était seulement d’accompagner Benjamin Védrines qui voulait réaliser l’ascension des trois faces nord des Alpes, par les voies les plus classiques, en les reliant à vélo. À la base, ce n’était pas mon projet. Mon année était surtout consacrée à l’escalade, avec un entraînement spécifique, peu orienté vers l’endurance. Benjamin cherchait simplement quelqu’un pour l’accompagner. J’ai accepté une course, puis une deuxième… et finalement les trois. Entre chaque face, lorsqu’il pédalait, j’en profitais pour continuer à m’entraîner en escalade.

Pour Benjamin, c’était avant tout un repérage en vue d’un projet futur plus ambitieux. Pour moi, c’était l’occasion de partager une aventure avec un ami, sans objectif particulier. Pourtant, vu de l’extérieur, l’enchaînement peut impressionner et susciter l’admiration. C’est normal : sans explications, on peut facilement le percevoir comme un exploit hors du commun. En réalité, pour moi, ce n’était qu’un « sous-projet », et pour Benjamin Védrines, une étape de préparation. La différence entre la perception des personnes extérieures et notre véritable vécu est souvent frappante.

Lorsqu’on te demande « Parmi tous tes projets, lequel considères-tu comme le plus difficile ou le plus marquant ? », tu ne sais pas réellement quoi répondre. Pourquoi ?

Je peux comparer l’alpinisme à l’athlétisme : c’est une mosaïque de disciplines incomparables. Comment mettre en balance un marathonien et un lanceur de javelot ? Cet été, j’ai réalisé la première ascension en libre (chaussons aux pieds) d’une voie aux Drus avec Enzo Oddo, une expérience marquante. Mais comment la comparer à la trilogie réalisée avec Benjamin Védrines, enchaînant en hiver par des voies de mixte les Drus, les Droites et les Grandes Jorasses en trois jours, toutes en libre ? Les deux projets sont essentiels dans mon parcours, mais impossibles à hiérarchiser. Comme il serait vain de comparer un chrono au marathon et un lancer de javelot. Chaque style a sa valeur.

Léo, merci pour cette interview. Au final, entre tous ces exploits et ta quête d’être toujours au meilleur niveau, cherches-tu encore le « pur plaisir » sans enjeu de performance ?

Aujourd’hui, je trouve de plus en plus mon plaisir dans la performance, mais je continue malgré tout à apprécier des courses plus simples, moins ambitieuses.

Mes motivations ont beaucoup évolué depuis mes débuts. Au départ, j’étais presque boulimique : je multipliais les sorties, sans forcément chercher la difficulté, juste pour être en montagne. Avec le temps, mon volume de pratique a diminué, mais il s’est affiné. Désormais, je me concentre sur des objectifs précis, que j’anticipe, pour lesquels je me prépare de manière ciblée. Petit à petit, je me suis professionnalisé, en orientant mon entraînement vers des projets concrets.

Par exemple, cette année, j’ai consacré l’essentiel de ma préparation à l’escalade, car nous avions prévu une ascension aux Drus. Je savais que la clé se jouerait sur cette discipline. L’an passé, en revanche, mon grand objectif était le Janu, au Népal. J’avais alors axé toute ma préparation sur l’endurance, parce que c’était l’élément déterminant pour ce sommet.

Léo Billon continue de nous faire rêver. Porté par sa quête de performance, il ne cesse de repousser ses propres limites. Il aime les exploits, les défis. Mais il continue de les aborder avec sagesse. Car au final, c’est peut-être cela, l’alpinisme de haut niveau : savoir concilier l’ambition et la lucidité face à la grandeur de la montagne.

Articles similaires :