La haute montagne occupe depuis toujours une place particulière dans le cœur des hommes. Objet de crainte ou de fascination, repaire du diable ou créature divine. Les 4000 des Alpes forgent les idéaux comme ils suscitent la ferveur. Mais, au-delà du seul désir de les conquérir, l’homme perçoit dans leur immensité le moyen d’éprouver la haute altitude. D’expérimenter aux portes du ciel pour faire progresser ses connaissances. Dès le 18e siècle, les hauts sommets deviennent des observatoires. Voilà venu le temps des premières recherches scientifiques dans les Alpes.

Premiers pas des scientifiques au sommet des Alpes

Le siècle des Lumières marque l’avènement des savants voyageurs. Scientifiques précurseurs délaissant leurs livres pour s’aventurer aux quatre coins du monde. Horace-Bénédict de Saussure devient ainsi l’un des premiers à étudier les effets de l’altitude au sommet du mont Blanc. En 1787, il s’y rend aux côtés de Jacques Balmat pour mesurer son élévation, qu’il établit alors à 4775 m. Passionné par la flore alpine, il conduit ses recherches au cœur des Alpes et du massif du Mont-Blanc dans des domaines aussi variés que la botanique, la géologie, la météorologie, la glaciologie, la physiologie ou encore la physique de l’atmosphère. Ses travaux ouvrent la voie d’une nouvelle ère où la nature sauvage joue le premier rôle.

À la même époque, Déodat Gratet de Dolomieu aborde la montagne par la minéralogie. De quoi sont faites ces pyramides gigantesques qui dessinent l’horizon ? Pour mieux comprendre leur composition, il arpente les Alpes et rejoint à l’été 1789 les Monti Pallidi. Il devient alors le premier scientifique à analyser cette roche unique que l’on baptise en son honneur la dolomie.

Quelques années plus tard, en 1831, James David Forbes mesure pour la première fois le mouvement saisonnier des glaciers. En observant la Mer de Glace, il définit ainsi les « bandes de Forbes ». Cette succession de vagues claires et sombres que l’on aperçoit à la surface des glaciers et qui permettent de mesurer leur avancée au fil des saisons.

En 1860, Louis Pasteur choisit à son tour le Mont-Blanc comme terrain d’expérimentation. Il y mène des recherches sur la qualité de l’air en altitude. Explorateurs visionnaires, ces savants ont su repousser les limites de la science pour mieux la faire progresser. Les fondations de la recherche alpine sont désormais posées.

Les premiers observatoires au sommet des Alpes

Sur le Mont-Blanc, les observatoires Vallot et Janssen

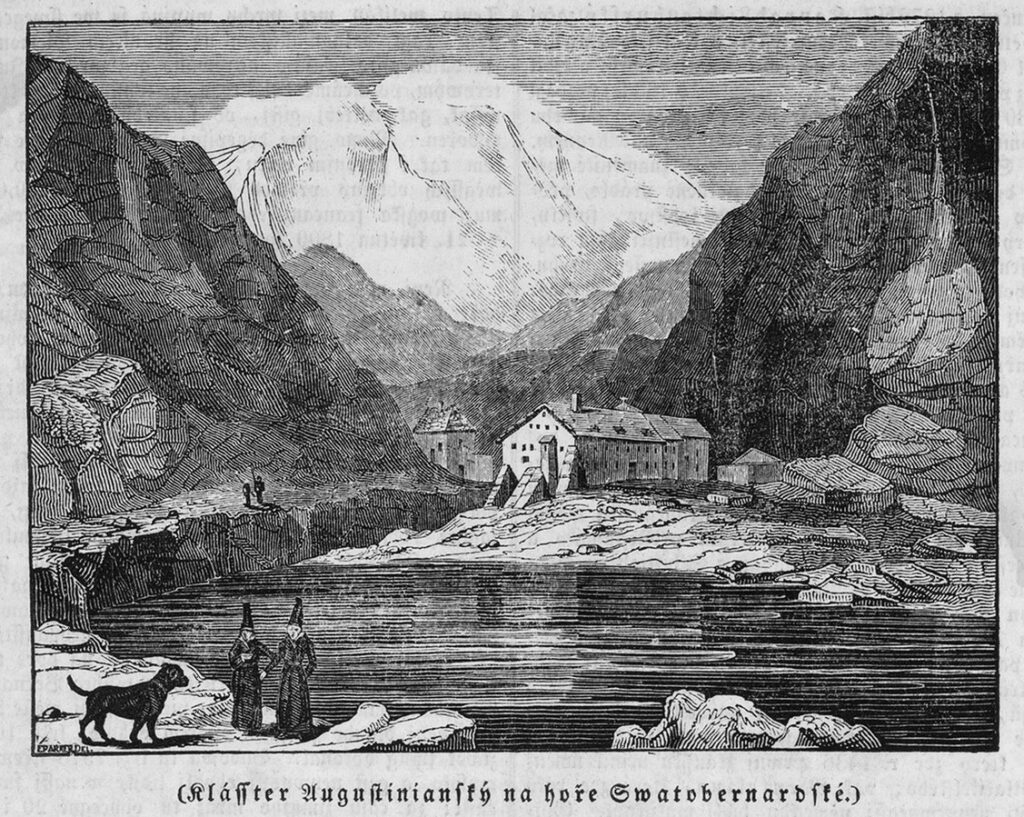

En 1893, Jules Janssen établit un observatoire éphémère au sommet du mont Blanc afin de pouvoir observer le spectre solaire dans les meilleures conditions possibles. Posée à même la glace, sans fondations, la structure est démontée en 1909.

À cette époque, le Mont-Blanc possède déjà son observatoire. Dès 1890, Joseph Vallot fait en effet édifier un premier laboratoire à 4365 m d’altitude. On connaît alors peu de choses sur la vie en altitude et sur la capacité des hommes à s’y adapter. Nombre de médecins estimaient par exemple que dormir en montagne à si haute altitude pouvait être dangereux, sinon mortel. Joseph Vallot entend ainsi percer les mystères de ce monde perché entre terre et ciel. L’observatoire sera agrandi les années suivantes, puis reconstruit en 1898 à l’emplacement qu’il occupe actuellement. Installé à 4350 m, l’observatoire Vallot devient un centre de recherche multidisciplinaire où les scientifiques étudient entre autres la météorologie, la glaciologie, la cartographie et la physiologie.

Sur le Jungfraujoch, l’observatoire du Sphinx

Les Alpes suisses ne sont pas en reste quand il s’agit d’explorer les cimes. Construite sous l’impulsion de Walter Rudolf Hess, la station scientifique du Jungfraujoch est inaugurée en 1931. Dressé à 3571 m d’altitude, l’observatoire du Sphinx, l’un des plus élevés au monde, se voit doté d’une première coupole astronomique en 1950. Ce centre de recherche de premier plan abrite des laboratoires d’astronomie, de météorologie, de glaciologie ou de physiologie. Il est le théâtre d’avancées scientifiques majeures. Grâce aux études atmosphériques et environnementales qui y sont menées, il fait notamment figure de référence dans le domaine de la climatologie.

Les premières recherches scientifiques dans les Alpes : La vie en altitude

La haute montagne offre un cadre idéal aux scientifiques pour effectuer leurs observations astronomiques et météorologiques. L’atmosphère y est plus limpide et le ciel plus dégagé que dans les vallées. Les travaux menés à l’observatoire du Sphinx permettent ainsi de mieux connaître les propriétés de l’atmosphère et des rayonnements cosmiques, d’appréhender sous un angle nouveau les évolutions du climat. À l’observatoire Vallot, les observations réalisées sur les rayonnements solaires ont été d’autant plus précises et innovantes qu’au sommet du mont Blanc, l’atmosphère se fait rare.

Au-delà de son apport en matière astronomique et climatique, la haute montagne fournit aux scientifiques le moyen d’améliorer leurs connaissances géophysiques. Qu’est-ce qu’un glacier, quelle est sa structure et son évolution au fil du temps : les Alpes ne sont-elles pas le meilleur endroit pour répondre à ces questions ? Marchant dans les pas des chercheurs du 19e siècle, Robert Vivian et son équipe s’isolent ainsi durant une semaine sous le glacier d’Argentière pour étudier ses mouvements. De telles initiatives jettent les bases de la glaciologie comme science alpine.

La réaction du corps humain mis à l’épreuve de l’altitude devient, elle aussi, objet d’étude. Horace-Bénédict de Saussure déjà, au 18e siècle, constate que la haute altitude provoque chez lui une fatigue extrême. Au début du 20e siècle, le physiologiste Nathan Zuntz est l’un des premiers à étudier les effets de la montagne sur l’homme. Il se concentre sur la question de la fatigue, tandis qu’à la même époque, le médecin Angelo Mosso oriente ses recherches sur les conséquences de l’altitude sur le corps humain. L’enjeu est immense : s’il veut apprivoiser cet univers hostile, l’homme doit comprendre son impact exact sur son propre corps. La dyspnée, les vertiges, les congestions cérébrales, l’hypoxie et le mal aigu des montagnes. Tous ces troubles qui lui mènent la vie dure lors de ses ascensions à plus de 3000 m. C’est par l’expérience et le questionnement que la science progresse chaque jour davantage.

Les premières recherches scientifiques dans les Alpes ont bâti un pont entre les hommes et les éléments. Socle précieux de nos connaissances, elles ouvrent la voie à la science moderne. Aujourd’hui encore, et plus que jamais, la haute montagne est au cœur de nos enjeux. Les études menées dans les observatoires, sur les glaciers ou à flanc de montagne enrichissent nos savoirs et éclairent les débats sur le climat et l’environnement. À l’heure où la réalité se voile parfois de vaines illusions, les Alpes offrent à la science une mise en lumière inestimable.