Les trois grandes faces nord des Alpes résonnent dans le cœur des hommes comme un ultime défi. L’ambition suprême des alpinistes désireux de conquêtes. Trois courses infranchissables, les trois derniers problèmes des Alpes. Les faces nord du Cervin, dans les Alpes valaisannes, de l’Eiger, dans l’Oberland bernois, et des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. Remontons ensemble le cours de l’histoire jusqu’au jour où l’homme a rejoint le ciel.

Les trois derniers problèmes des Alpes : Émergence d’un concept

En 1938, l’alpiniste Fritz Kasparek est le premier à évoquer la notion des trois grands problèmes alpins dans l’ouvrage qu’il écrit avec ses confrères Anderl Heckmair, Ludwig Vörg et Heinrich Harrer. Les quatre compagnons de cordée viennent ensemble de réaliser la première ascension de la face nord de l’Eiger. Leur exploit est immense et Fritz Kasparek compte bien le faire entrer dans la légende grâce à ce concept.

L’expression est reprise en 1949 par Anderl Heckmair, dans son livre couronné de succès Les trois derniers problèmes des Alpes. Le public y découvre ces trois faces redoutables que les alpinistes ont eu tant de mal à gravir. Dès lors, le Cervin, l’Eiger et les Grandes Jorasses nourrissent l’imaginaire des amoureux des Alpes et de la haute montagne. Leur face nord devient mythique et le récit de leur ascension fait tour à tour rêver et trembler les aventuriers du monde entier.

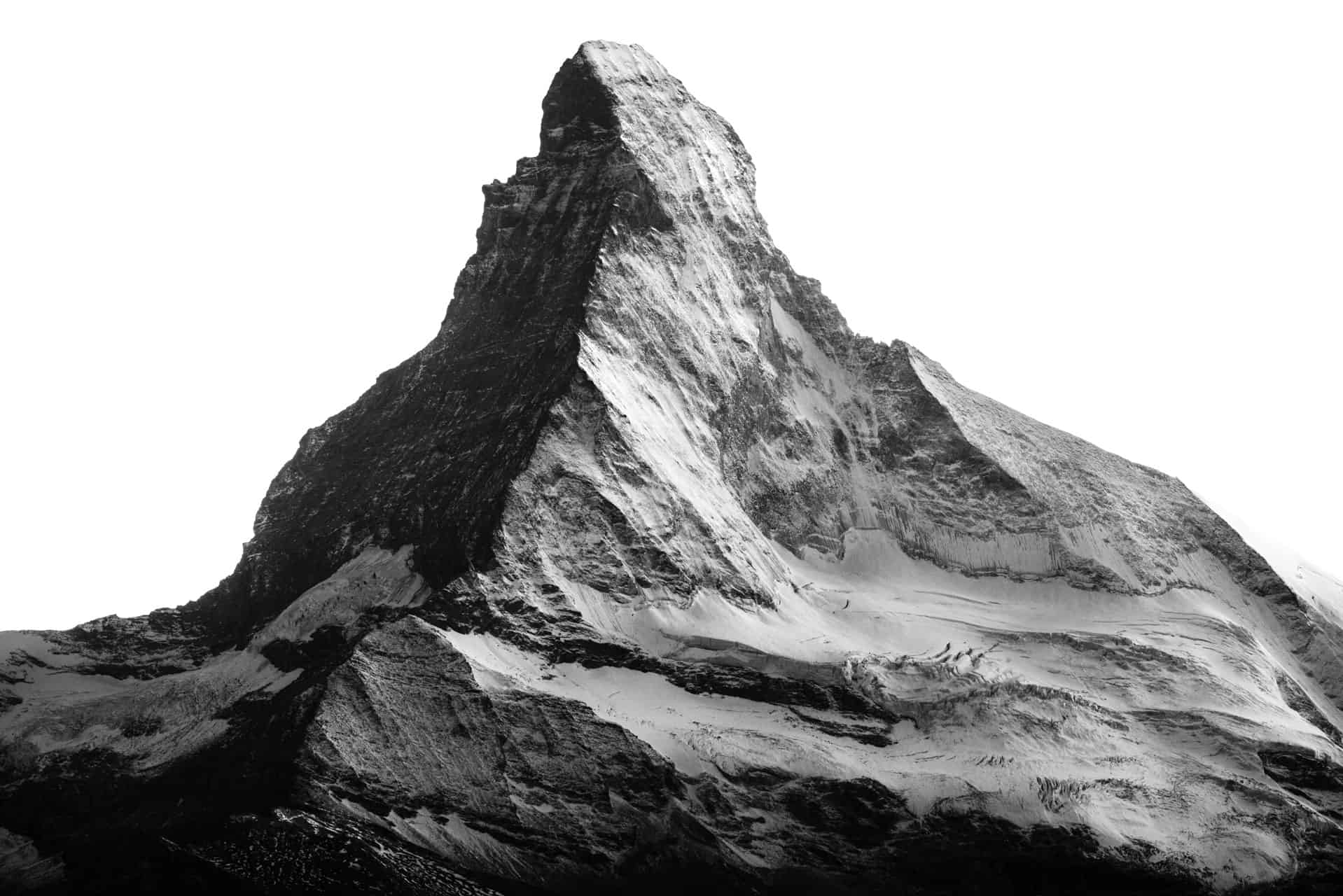

Les trois grandes faces nord des Alpes : À la conquête du Cervin

De cime en cime, les hommes progressent au sommet des Alpes. Peu d’obstacles résistent à leur ténacité. Et bientôt, ce royaume de roche et de glace devient le terrain de jeu des alpinistes. Le sublime ruisselle, le sauvage se dompte. Et l’inaccessible ouvre ses portes aux explorateurs de tous horizons. Mais, tout cela n’est qu’un mirage. Car au-delà des apparences, la montagne demeure imprévisible et dangereuse. Elle n’accueille les hommes que lorsqu’elle le veut bien. Et au moindre faux pas, à la moindre arrogance, sa riposte est cinglante. Orages, crevasses ou chute de pierres, ses pièges se referment sur les imprudents.

Les années défilent et les hommes ne parviennent toujours pas à gravir les faces nord du Cervin, de l’Eiger et des Grandes Jorasses. Les tentatives se succèdent et le combat paraît désespéré. Jusqu’au jour où les frères Franz et Toni Schmid relèvent le défi. Poussés par un vent de ferveur soudaine, ils quittent Munich pour rejoindre Zermatt. Nous sommes le 31 juillet 1931, l’aube naissante éclaire le Valais. Leur regard se croise et, le sourire aux lèvres, ils se lancent à l’assaut du célèbre Cervin. La montagne reine des Alpes valaisannes, et sa face nord, vertigineuse. La course est ardue, le voyage éprouvant, mais ils tiennent bon malgré la fatigue. Et le 1e août 1931, les frères Schmid atteignent enfin le sommet du Cervin. Les alpinistes viennent d’effectuer la première ascension de la montagne par sa face nord. Ils hurlent leur joie en se tenant la main. Et l’écho flamboyant de leur tour de force se répand de Zermatt aux confins du monde.

Première ascension de la face nord des Grandes Jorasses

L’heure est alors venue pour l’homme de vaincre la face nord des Grandes Jorasses. Notre histoire commence en 1934, quand Rudolf Peters et Peter Haringer se retrouvent au pied des Grandes Jorasses, au cœur du massif du Mont-Blanc. Ils sont bien décidés à gravir cette face nord que l’on dit imprenable. Ils sont contraints de bivouaquer sur la paroi à deux reprises. De nombreux obstacles les ralentissent, et le temps n’est pas à leur avantage. La fatigue les gagne quand un orage éclate, le troisième jour de leur expédition. Ils n’ont plus de vivres, et bientôt plus d’espoir de mener à bien leur ascension. Ils réussissent pourtant à se mettre à l’abri, mais les vents redoublent et la neige s’ajoute à ce ballet glaçant. Jamais ils ne pourront rejoindre le sommet. Les alpinistes décident alors d’interrompre leur course. Ils descendent en rappel le long de la paroi.

Pendant des heures, ils progressent un pas après l’autre, s’agrippant à la roche comme à leur vie. Jusqu’à ce que le jour laisse place à la nuit. Peter Haringer se détache alors pour trouver un endroit où bivouaquer à l’abri des vents. Quand son pied dérape, sans crier gare. Il tente bien de se raccrocher à la paroi rocheuse. Mais, la montagne ne fait rien pour retenir sa chute. Un cri résonne dans les Alpes. Puis, rien. Le silence assourdissant des plus terribles tragédies. L’homme a chuté de 500 m. Les appels répétés de son compagnon de cordée restent sans réponse. Rudolf Peters est anéanti par la disparition brutale de son ami. Mais, s’il ne veut pas subir le même sort, il doit poursuivre sa descente, quel qu’en soit le prix. Il n’a pas le choix. Et quand il retrouve enfin la terre ferme, ses larmes ruissellent le long de ses joues. Son ami est mort. Mais, il le promet, il aura sa revanche sur la face nord des Grandes Jorasses.

En juin 1935, l’alpiniste fait de nouveau face à la montagne. Une muraille sombre et inhospitalière. Une paroi vertigineuse de 1200 m de dénivelé pour atteindre le sommet des Grandes Jorasses. À Chamonix, Rudolf Peters se sent prêt à relever le défi avec son compagnon de cordée, Martin Maier. Le 28 juin à 16 h, ils font leurs premiers pas sur la face nord de la montagne. Ils installent leur premier bivouac au même endroit que l’année précédente. Mais, leur ascension est ensuite bien plus rapide. Sous des vents cléments, ils progressent vite et sans encombre. Ils prennent peur quand Martin Maier se trouve frappé par une chute de pierres. Mais, heureusement, sa blessure est légère et il peut poursuivre l’expédition.

En quelques heures à peine, ils vont au-delà du point d’arrêt de la course passée. Et le 29 juin 1935, vers 20 h, ils foulent le sommet des Grandes Jorasses. Ils sont les premiers à avoir gravi la face nord de la montagne. Tout là-haut, ils exultent, reprennent leur souffle. Le panorama que leur offrent les Alpes est fabuleux. Le soleil les salue avant de disparaître, éclairant l’horizon de mille couleurs. Ils bivouaquent et s’endorment, des songes plein la tête et le cœur battant du prodige accompli. Le lendemain, ils redescendent, heureux de partager leur coup d’éclat. D’autres cordées les suivent, mais ils sont les premiers à avoir ouvert la voie classique de la face nord des Grandes Jorasses par l’éperon Croz.

Les trois grandes faces nord des Alpes : Au sommet de l’Eiger

Je ne dirai qu’un mot de la première ascension de la face nord de l’Eiger. La montagne règne sur l’Oberland bernois. Ogresse sans pareille, elle résiste à l’assaut des plus audacieux. Et la démesure de sa face nord nourrit sa légende. 1600 m de dénivelé pour une paroi infranchissable. Mais, l’alpinisme débusque parfois en nous des ressorts étonnants. Une force incroyable, une volonté de fer. Et du 21 au 24 juillet 1938, Anderl Heckmair, Ludwig Vörg, Heinrich Harrer et Fritz Kasparek réalisent la première au sommet de l’Eiger par sa face nord. Je vous livre le récit de cette expédition, ainsi que des suivantes, dans mon article consacré à l’histoire des premières ascensions de la face nord de l’Eiger. Alors, bon voyage au sommet des Alpes !

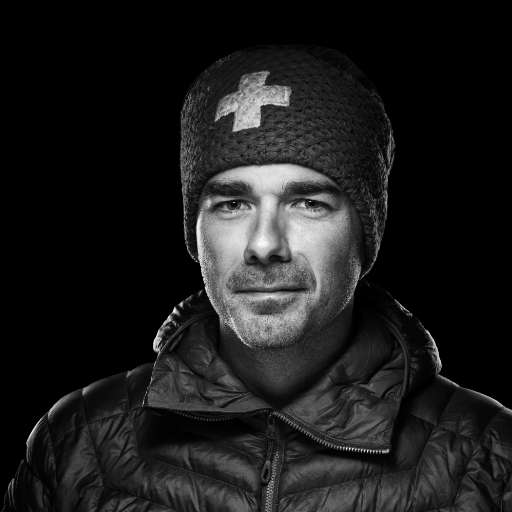

Gaston Rébuffat : À l’assaut des six grandes faces nord des Alpes

Gaston Rébuffat rêve de records. Artiste de la roche, du ciel et des vents, il aspire déjà depuis bien longtemps à triompher des trois derniers bastions des Alpes. En juillet 1945, il gravit la face nord des Grandes Jorasses par l’éperon Walker aux côtés d’Édouard Frendo. Puis, en juin 1949, il atteint avec Raymond Simond le sommet du Cervin par sa face nord, en suivant la voie Schmid. Le 29 juillet 1952, il réussit un triplé en réalisant l’ascension de l’Eiger par sa face nord, en compagnie de Paul Habran, Guido Magnone, Pierre Leroux et Jean Brunaud.

Non content d’être le premier homme de l’histoire à vaincre les trois grandes faces nord des Alpes, Gaston Rébuffat ajoute à son palmarès l’ascension par le nord des Drus, dans le massif du Mont-Blanc, du Piz badile, dans la Bernina, et de la Cima Grande di Lavaredo, dans les Dolomites. Alpiniste virtuose, il entre alors dans la légende comme étant le premier à avoir réalisé l’ascension de six grandes faces nord des Alpes. Cette histoire, je vous la conte dans le portrait que je consacre à Gaston Rébuffat, poète des cimes et alpiniste d’exception.

Les alpinistes ont fait d’un ultime problème une histoire mythique. Les trois grandes faces nord des Alpes n’ont pas résisté à leur endurance. Depuis, les voies se sont multipliées. Les premières aussi, hivernales, directissimes ou en solitaire. Mais, l’Eiger, le Cervin et les Grandes Jorasses conservent leur puissance incomparable. Même parcourues sans relâche par l’homme, leurs faces nord resteront dans nos cœurs, titanesques et grandioses.