Das Leben hält dem Ansturm der zerstörerischen Winde stand und findet seinen Weg auf die höchsten Gipfel. Aus einem Stückchen Erde zwischen den Felsen bahnt es sich seinen Weg. Unter der sengenden Sonne oder in eisiger Kälte passt es sich den Zwängen einer feindlichen Natur an. Sie macht sich unauffällig, aber sie bleibt bestehen, ist kräftig, erfinderisch und immer kühn. Lassen Sie uns gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und die Alpenflora, den faszinierenden Schatz des Hochgebirges, kennenlernen.

Entdeckung der Alpenflora: Von der montanen bis zur subalpinen Stufe

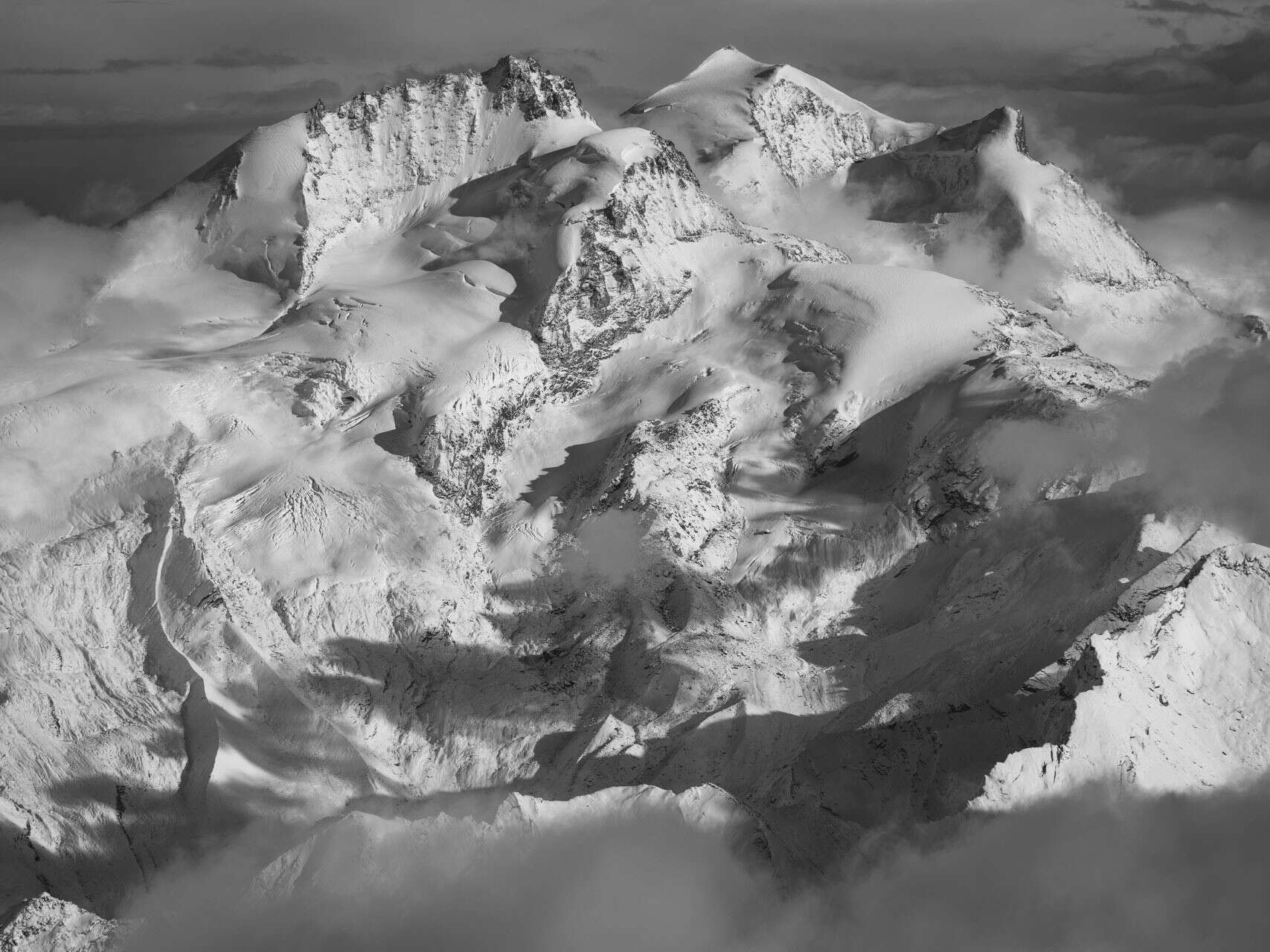

Von den grünen Tälern bis zu den schneebedeckten Gipfeln beherbergen die Alpen an ihren Flanken eine außergewöhnliche Biodiversität. In jeder ökologischen Nische gedeiht eine einzigartige Flora. Und aus dieser Mischung entsteht ein Mosaik mit tausend Farben. Je nach Jahreszeit hüllt sich das Gebirge in ein strahlendes Kleid mit tanzenden Reflexen. Ein Blumenparadies am Rande des Himmels. Und bei der Komposition dieser Landschaft spielt die Höhe eine wesentliche Rolle. Je höher man kommt, desto extremer werden die klimatischen Bedingungen. Ob milde oder polare Temperaturen - sie beeinflussen die Vegetationsdecke der Alpengipfel.

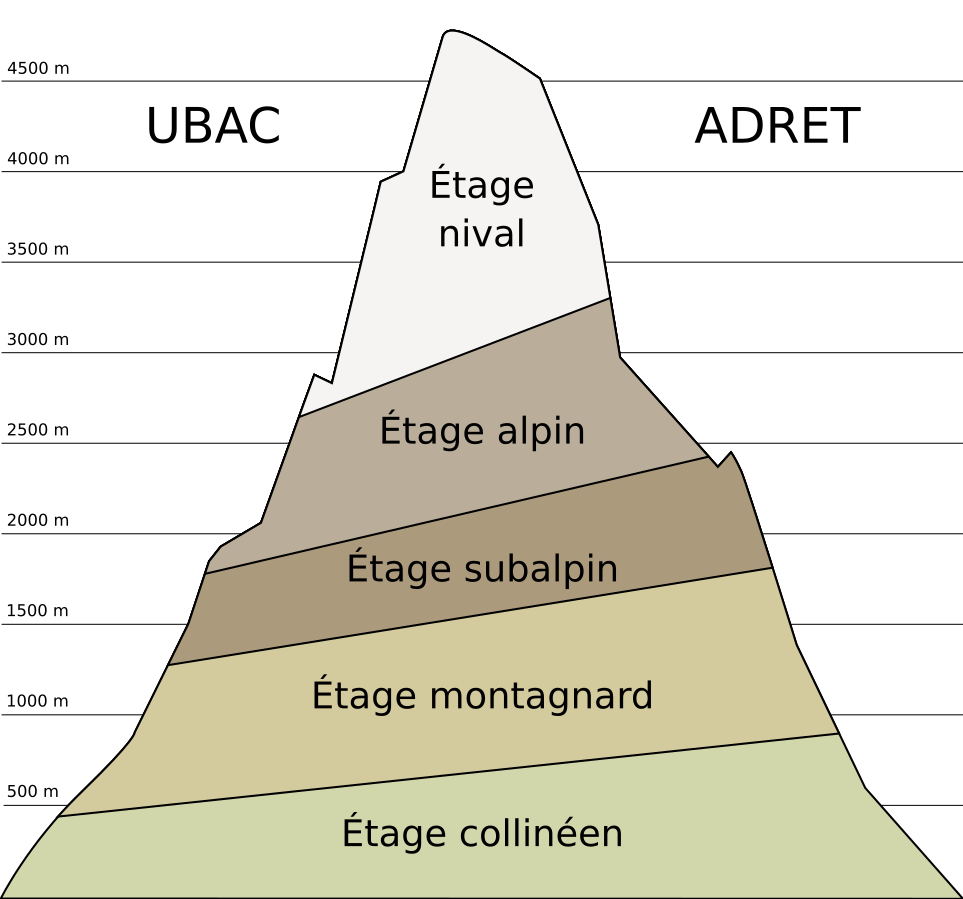

An den Felswänden verteilen sich die Ökosysteme auf fünf aufeinanderfolgende Stufen, die nach ihrer Höhe, ihrer Sonneneinstrahlung und ihrer geografischen Lage definiert sind. Verlassen wir hier die Voralpen und begeben uns in die Zentralalpen. In der kollinen Höhenstufe mit Höhen bis zu 800 m auf dem Ubac (im Norden) und 1000 m auf dem Adret (im Süden) findet sich eine reiche und vielfältige Flora. Inmitten der Täler und der alpinen Vorgebirge prägen Laubwälder und Blumenwiesen eine von Menschenhand geformte Landschaft. Und wenn das Grün der Wiesen goldfarben zu sein scheint, dann leben dort wahrscheinlich Arnikablüten oder gelbe Enziane.

Die Bergstufe erstreckt sich etwas höher bis auf 1400 m im Norden und 1800 m an den südexponierten Wänden. Es ist das Gebiet der Wälder, Buchen- und Tannenwälder. Ein Gebiet, in dem sich Laubbäume mit immergrünen Bäumen vermischen. Farne und Moose bedecken das Unterholz und wenn der Frühling läutet, färben Narzissen und Krokusse die Landschaft. Der perfekte Lebensraum für die alpine Tierwelt.

In der subalpinen Stufe wird die Vegetation spärlicher. Bis zu einer Höhe von 2100 m an den Nordwänden und 2500 m an den Südwänden gibt es kaum noch Wälder. Nur Bäume mit Nadeln, wie Lärchen, Tannen oder Fichten, können sich an die größere Kälte und den steinigen Boden anpassen. Seen und Felsen formen diese Landschaft mit ihren blühenden Weiden. Hier entdeckt man den Eisenhut oder die Alpenaster und begegnet bereits den ersten Edelweißen.

Die Vegetation des Hochgebirges: In der alpinen Stufe

In der alpinen Stufe verwandelt sich die Landschaft. Von einer Welt zur anderen gelangen wir plötzlich in das Reich des Hochgebirges. Zwischen 2000 und 3000 m Höhe verschiebt die Natur die Grenzen des Lebens auf der Erde. Sie leistet Widerstand, schlägt Wurzeln und schöpft Kraft aus jedem noch so kleinen Atemzug. Denn nichts ist unmöglich für den, der daran glauben will. Im Laufe der Jahrtausende hat sich die Alpenflora an die extremen Bedingungen angepasst. Die Elemente vereinen sich jedoch gegen diese unerschrockenen Pflanzen. Die Sonnenstrahlen sind stark, die Winde eisig und unbezwingbar. Die kargen Böden geben nach. Aber die Flora bleibt bestehen, koste es, was es wolle. Auf den steilen Hängen der Alpengipfel wartet sie geduldig darauf, dass der Schnee schmilzt. In zerbrechlichen und unveränderlichen Farbtupfern überflutet sie den Himmel mit dem schönsten aller Schauspiele. Ein kleiner Riss genügt, um die Hoffnung zu nähren.

Als Nachfolger der Wälder bieten die alpinen Rasen den Bergen eine dichte Vegetationsdecke mit Arten, die sich an die Härte ihrer Umgebung gewöhnt haben. In einem letzten Aufbäumen singt die Natur von ihrer Lebendigkeit, bevor sie sich damit abfindet, dass die Berge zu Geröll, Felsen und Schneemulden werden. Auf kalkhaltigem Untergrund wachsen die für die Alpenflora typischen Enziane, Tragant und Sonnenröschen neben der Blauen Segge, der festen oder eisenhaltigen Segge und dem Violetten Schwingel, je nachdem, ob der Boden trocken oder feucht ist. Auf silikatischem Untergrund kommen zur typischen Alpenflora noch der Veränderliche Schwingel und der Spatelschwingel, die Krummsegge, der Tüpfel- und der Alpenenzian oder auch die Eisenrhododendron hinzu.

Alpenflora im Reich des ewigen Schnees: Auf der nivalen Stufe

Je höher man steigt, desto rauer und unwirtlicher werden die Berge. Von der alpinen Stufe gelangt man in die nivale Stufe, die unbestrittene Domäne des ewigen Schnees. In einer Höhe von über 3000 m ist das Leben nicht mehr willkommen. Nur die stärksten Pflanzen können hier überleben. In einer Spalte zwischen zwei Felsen. In dieser Höhe spielt die Bodenbeschaffenheit eine wesentliche Rolle für die Verteilung der Pflanzenarten. Auf dem Kalksteinfelsen entfaltet der Schweizer Andorn seine weißen Blüten. Sie wächst dort zusammen mit der Sternmiere oder dem Tomaten-Drachenkopf. Auf Silikatgestein wachsen eher der Vandelli-Wasserdost, der Berg- oder Spinnennetz-Hausbart und verschiedene Steinbrecharten.

Die Natur müht sich ab, ihre Mühen zu überwinden, doch der Berg strebt weiter nach Höhe. Er erhebt sich jenseits der 4000 Meter. In dieser mineralischen Welt, in der Eis und Schnee mit dem Himmel vereint sind, lässt die Alpenflora das Licht aus einem winzigen Riss hervorbrechen. Und dann erlebt man ein wahres Wunder. Wie ein Versprechen aus dem Nichts. Stellen Sie sich vor, wie aufgeregt Sie sein werden, wenn Sie nach stundenlangem Aufstieg auf dem Gipfel des Finsteraarhorns auf Gletscherhahnenfuß treffen! Kleine Blumen mit zerbrechlichem Aussehen und doch so tapfer, dass sie neben den Riesen stehen. Auf einer Höhe von über 4200 m beweist uns die Natur, dass das Überleben aus der Anpassung resultiert.

Die Alpenflora: Anpassung der Vegetation an extreme Bedingungen

Aber was ist so einzigartig an dieser Alpenflora, die allen Widrigkeiten zu trotzen scheint? Wie gelingt es diesen faszinierenden Pflanzen, in einer feindlichen Umgebung zu gedeihen? Nur die raffiniertesten unter ihnen können über die Gesetze der Natur triumphieren. Eine Vegetation, die sich durch nichts aufhalten lässt, kann ihre Morphologie weiterentwickeln, um extremen Bedingungen besser standzuhalten. In großer Höhe entwickelt die Alpenflora :

- Kurze Stiele :

Um Wind und Frost weniger ausgesetzt zu sein, sind die Pflanzen in höheren Lagen zwergwüchsig oder kriechend. Zu den typischen Arten der nivalen Höhenstufe gehört der Gegenblättrige Steinbrech, der im Frühling als einer der ersten blüht. Seine violetten Blüten überstehen den Nachtfrost und er wächst in Bodennähe.

- Polsterblätter :

Alpenpflanzen haben oft eine dichte Struktur und polster- oder rosettenförmige Blätter. So schützen sie sich vor Wind und Frost, halten die Wärme am Boden und verhindern, dass das Wasser in ihren Blättern verdunstet. Diese besondere Anatomie ermöglicht es ihnen, ein relativ mildes Mikroklima zu genießen. Androsaceae, Steinbrechgewächse und Hauswurz machen von diesem geschickten Verfahren Gebrauch.

- Behaarte Blätter :

Einige Arten von Alpenpflanzen hüllen ihre Blätter in einen dichten Flaum, um sich vor Hitze und Kälte zu schützen. So schützen sie sich vor Austrocknung und intensiver ultravioletter Strahlung. Manche Pflanzen hüllen sich sogar ganz in einen flauschigen Mantel, um dem rauen Wetter besser trotzen zu können. Dazu gehört natürlich auch die Königsblume, das berühmte Edelweiß, das Wahrzeichen der Alpen, der Stern der Gletscher. Sein weißes Haar wirkt wie eine Rüstung gegen die Widrigkeiten des Lebens.

- Tiefe oder verzweigte Wurzeln :

Da die Alpenflora ständig mit Steinschlag und instabilen Felshängen konfrontiert ist, verfügt sie über ein starkes Wurzelsystem. So verankern sich Glockenblumen und Steinbrechgewächse mit ihren tiefen Wurzeln im Boden. Sie halten sich an dem bisschen Erde fest, das sie zwischen den Felsen finden, und holen ihr Wasser aus den Ritzen. Andere Blumen, wie die Zwergkrepidie oder die Diskusblättrige Träuschel, kriechen, um ihre Wurzeln besser an den Felsboden zu binden. Die Verzweigungen ihres Rhizoms sorgen dafür, dass sie sich im Falle eines Erdrutsches schneller regenerieren können. Indem sie sich den Unebenheiten des Berges anpassen und seine trockenen Spalten besiedeln, machen sie das Beste aus ihren geringen Ressourcen.

- Ausflüchte, um besser zu überleben :

Hochgebirgsblumen haben nur wenige Wochen Zeit, um sich zu vermehren. Kaum blühen sie auf, werden sie schon vom Schnee bedeckt. Um zu überleben, müssen sie eine List anwenden. Sie passen ihre Lebenszeit, ihren Fortpflanzungszyklus und ihren Blüherhythmus an die strengen Auflagen ihrer Umgebung an. Eine Welt, in der Insekten selten sind und schneebedeckte Winde alles mit sich reißen, was ihnen in den Weg kommt. Die Alpenflora erfindet sich einen Weg, um inmitten einer Wüste aus Fels und Eis zu gedeihen. Der Gletscherhahnenfuß lässt seine Blüten über mehrere Jahreszeiten hinweg reifen, und die Herbstknospen des eisenhaltigen Rhododendrons, die bereits alle Blüten enthalten, warten nur darauf, bei der Schneeschmelze als erste zu erblühen.

Ein Schatz des Hochgebirges, der für die alpine Identität wesentlich ist

Die Bergflora spielt eine wichtige Rolle bei der Erhaltung des Gleichgewichts der alpinen Ökosysteme. Indem sie zur Stabilisierung der Böden beiträgt, verhindert sie deren Erosion. Die Vielfalt der Arten, die von den Tälern bis zu den höchsten Gipfeln vorkommen, gewährleistet die Aufrechterhaltung der Nahrungskette und das Überleben der lokalen Tierwelt. Ob Insekten, Säugetiere oder Vögel - auf jeder Stufe trägt die Flora zum Reichtum der alpinen Biodiversität bei.

Einige endemische oder für die Alpen charakteristische Arten sind sogar Teil ihrer Identität. So gibt es in den Ostalpen mehrere Arten von Schlüsselblumen, die sonst nirgendwo zu finden sind. In den Westalpen - in Savoyen, im Wallis oder im BernerOberland - findet man häufiger als anderswo den Rostan-Enzian, die Alpenglockenblume, die Alpenglockenblume, die Mont-Cenis-Glockenblume, die Micheli-Rapunzel, den Gletscher-Genepi oder das weißblättrige Adenostylum. Die Bergflora macht die Schönheit der Alpen und ihrer Landschaften aus. Es liegt an den Menschen, sie zu erhalten, als Hommage an die Kraft, die sie braucht, um zu existieren.

Die Alpenflora: Erhaltung eines fragilen und wertvollen Ökosystems

Die Alpenflora leidet unter den menschlichen Aktivitäten und den Veränderungen ihrer Umwelt. Wie kann man dieses einzigartige Ökosystem vor den Gefahren schützen, die seine Zukunft bedrohen? Wie kann es vor den Auswirkungen des Klimawandels bewahrt werden? Der Rückgang der Gletscher, die Verschiebung der Vegetationsstufen in höhere Lagen, das Auftreten nicht-einheimischer Pflanzen, die besser an die wärmeren Temperaturen angepasst sind. Wie lassen sich darüber hinaus die Folgen der immer stärkeren Präsenz des Menschen auf die Alpenflora abmildern?

Die Eröffnung von Nationalparks und Naturschutzgebieten fördert die Erhaltung der alpinen Ökosysteme. Die regelmäßige Überwachung von Arten ermöglicht es auch, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Vegetation der Alpen zu bewerten. Die Aufklärung und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Umweltfragen ist ebenso wichtig wie die Förderung eines verantwortungsbewussten Tourismus, der die Auswirkungen des Menschen auf die alpine Umwelt begrenzt. Das Alpenrelief beherbergt eine außergewöhnliche Vegetation, die ebenso empfindlich wie faszinierend ist. Es liegt an uns, sie zu pflegen, damit sie noch lange am Himmel über den Alpen strahlen kann.

Diese Entdeckung der Alpenflora, des unschätzbaren Schatzes des Hochgebirges, klingt wie eine Rückkehr zum Wesentlichen. Ein Urkampf, um das Recht zu leben zu erringen. Ein Glanz der Schönheit, um Felsen, Windböen und Schnee herauszufordern, sie zu vernichten. Die Verbindung von Stärke und Leichtigkeit. Eine seltene Widerstandsfähigkeit und die Gewissheit, dass alles möglich ist. Die Alpen offenbaren uns eine wunderbare Landschaft, und je mehr ich diese hohen Gipfel betrachte, desto glücklicher bin ich, ihnen meine Kunst zu widmen.