Der Pass des Großen St. Bernhard ist der höchste Punkt der berühmten Pilgerroute Via Francigena und empfängt seit über einem Jahrtausend Reisende. An der Grenze zwischen der Schweiz und Italien verbindet er auf einer Höhe von 2469 m das Val d'Entremont mit dem Aostatal. Aber er ist mehr als nur ein Übergang, er ist ein heiliger Weg, der sich den Schönheiten der Welt und der Besinnung verschrieben hat. Denn er beherbergt das Hospiz des Großen Sankt Bernhard. Ein Ort des Gebets auf dem Gipfel der Walliser Alpen. Eine unumgängliche Etappe auf dem Weg, den die Gläubigen durch Europa nehmen. Heute erzähle ich Ihnen seine glorreiche Geschichte.

Die Pilgerreise auf der Via Francigena: Ein heiliger Weg durch Europa

Die Via Francigena, oder fränkische Straße, führt von Canterbury über die Alpen nach Rom. Zusammen mit den Wegen nach Jerusalem und Santiago de Compostela ist sie eine der bekanntesten christlichen Pilgerrouten. Seine Geschichte geht auf das Jahr 990 zurück, als Sigeric von Canterbury, der damalige Erzbischof von Canterbury, zum ersten Mal diese Route festlegte. Er beschloss, zu Fuß nach Rom zu reisen, wo er von Papst Johannes XV. erwartet wurde. Um seine unglaubliche Reise durch Europa zu dokumentieren, beschrieb er jede Etappe in einem Notizbuch, das er nach seiner Rückkehr veröffentlichte.

Der Pilgerstrom auf der Via Francigena erreichte seinen Höhepunkt im Jahr 1300, als der Papst ankündigte, allen Christen, die nach Rom pilgerten, einen vollkommenen Ablass zu gewähren. Tausende von Menschen, die auf der Suche nach der Absolution waren, begaben sich daraufhin auf diesen heiligen Weg. Die Via Francigena wurde jedoch nicht nur von Pilgern genutzt, sondern entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Kommunikationsachse zwischen Nord- und Südeuropa. So passierten Händler und Soldaten auf ihren Reisen über die Alpen den Pass des Großen Sankt Bernhard.

Dank dieser Handelsroute begann in Europa ein neues Zeitalter. Durch den enormen Anstieg der Reisendenzahlen wurden die Karten der Wirtschaft neu gemischt. Die Alpen waren kein Hindernis mehr für den Handel und der Transport von Waren wurde erleichtert. Die in Nordeuropa hergestellten Stoffe trafen auf den Märkten auf Gewürze und Seide aus dem Orient. Im 13. Jahrhundert war die Nachfrage so groß, dass neue Wege über die Alpen eröffnet wurden und die Einzigartigkeit der Via Francegina der Vergangenheit angehörte. Man konnte damals sagen, dass alle Wege nach Rom führten. Dennoch behält diese historische Route ihren Platz in den Herzen der Gläubigen. Der Große Sankt-Bernhard-Pass ist zweifellos der Höhepunkt dieser Route.

Der Pass des Großen St. Bernhard: Zu den Ursprüngen einer strategischen Achse

Der Col du Grand-Saint-Bernard überragt die Gemeinde Bourg-Saint-Pierre im Val d'Entremont. Er ist einer der höchsten Straßenpässe in den Schweizer Alpen. Der Pass ist ein bekannter Übergang zwischen der Schweiz und Italien und wird seit der Vorgeschichte von Menschen überquert. Die ersten Bewohner des Wallis überquerten ihn damals, um sich mit Steinen aus dem Aostatal zu versorgen. Später wurde die Straße als Geschenk der Götter genutzt, um die Berge zu bezwingen.

In der Antike übernahmen die Römer den Weg, der vom Himmel gefallen war. Sie bauten eine Straße, deren Ruinen noch heute zu sehen sind. Der Beginn einer Welt, in der die Menschen die Wildnis zu ihrem Ruhm zähmten. Sie errichten dort auch einen Tempel für Jupiter, den Herrscher über Himmel und Erde. Der Pass des Großen St. Bernhard wurde zum Pass des Mont-Joux, wobei jovis im Lateinischen Jupiter bedeutet. Diese strategische Achse im Herzen der Alpen blieb während des gesamten Mittelalters eine wichtige Militär- und Handelsroute.

Das Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard: Ein himmlischer Unterschlupf

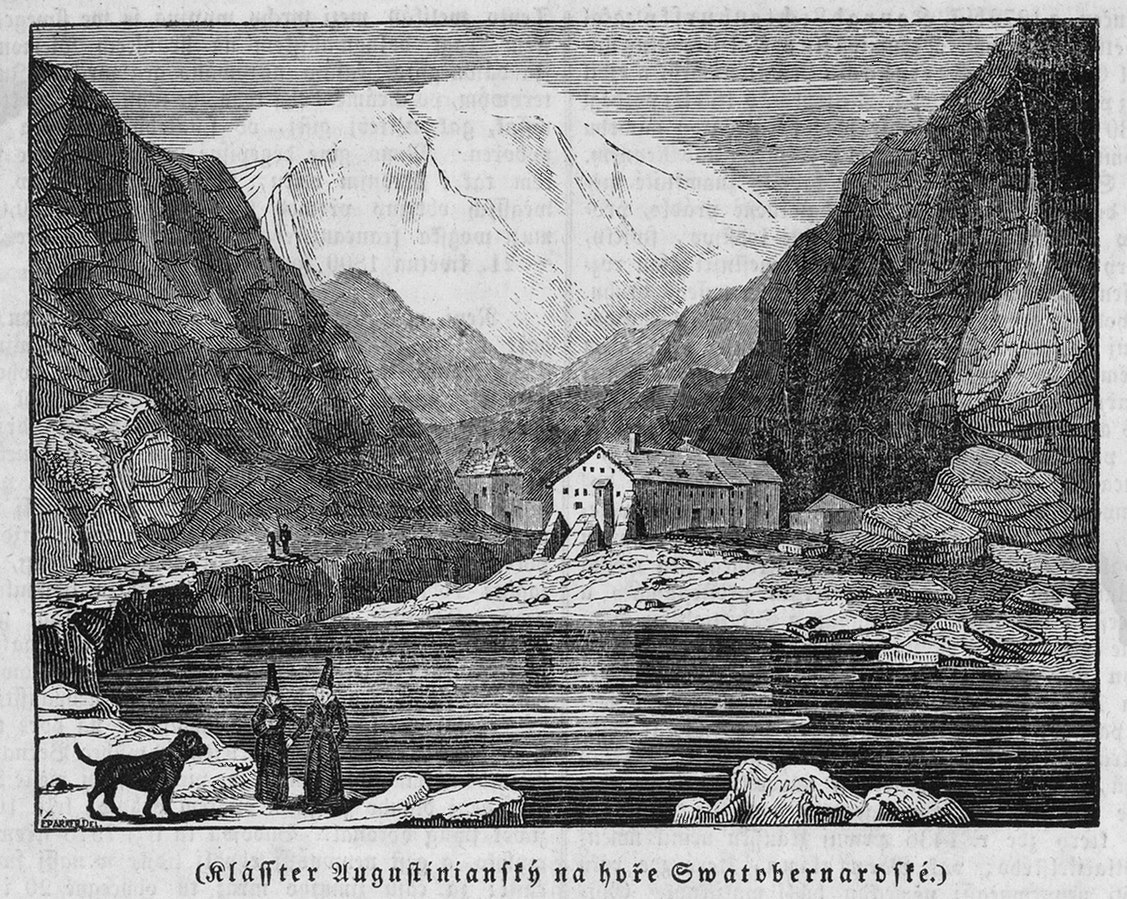

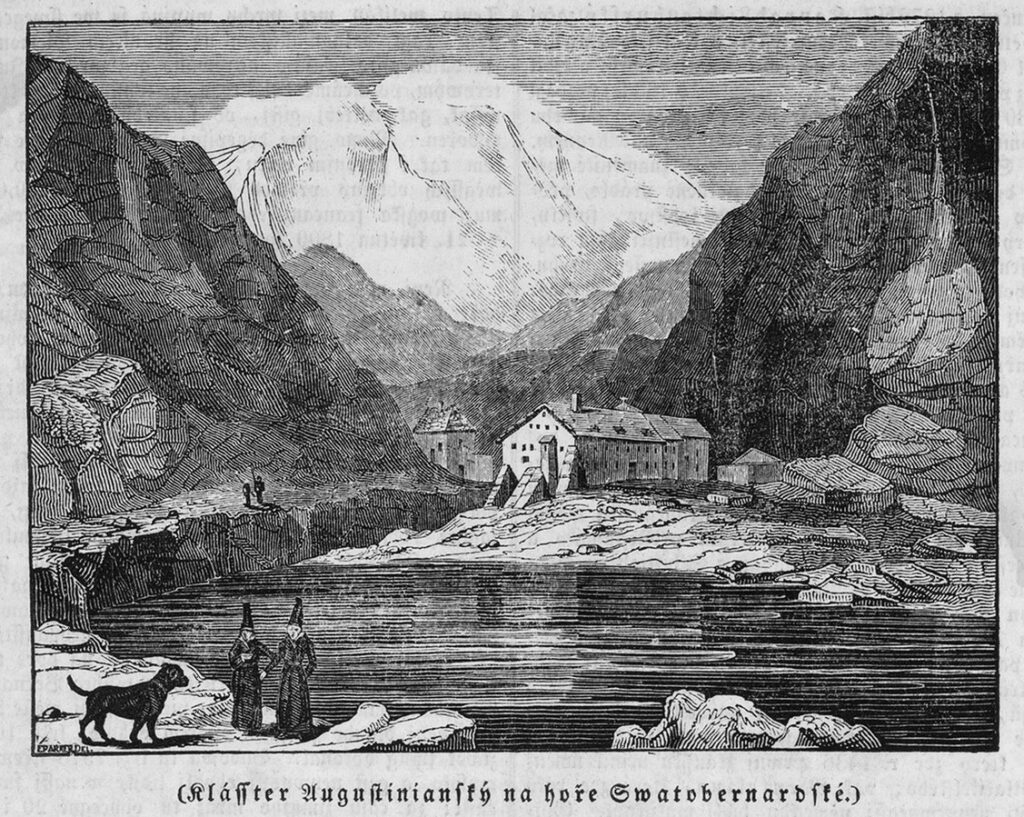

Im Laufe der Jahrhunderte überquerten Reisende, Soldaten, Händler und Pilger den Pass des Großen Sankt Bernhard mehr aus Notwendigkeit als aus Vergnügen. Denn die Plünderer sind zahlreich und die Gefahr droht. Im 9. Jahrhundert wurde unterhalb des Passes in Bourg-Saint-Pierre ein erstes Kloster errichtet. Reisende können dort über Nacht oder für ein paar Stunden Zuflucht finden. Doch ihre Atempause ist nur von kurzer Dauer. Denn die Sarazenen zerstörten das erste Hospiz um das Jahr 940. Der Berg erlebt daraufhin dunkle Stunden, bis die göttliche Hand wieder Licht auf seine scheuen Kämme wirft.

Bernard d'Aoste oder de Menthon, Archidiakon der Kathedrale von Aosta, nimmt jeden Tag gebrochene Männer auf. Erschöpft, weil sie dem Schnee und den eisigen Winden trotzen mussten. Von Banditenhorden ihres Besitzes beraubt. Verängstigt, weil sie unter diesen Bedingungen ihren Weg fortsetzen müssen. Sie baten ihn um Asyl und flehten ihn mit Blicken an, ihnen zu helfen. Der Kirchenmann erträgt das ganze Elend nicht mehr und beschließt, etwas zu unternehmen, um die Reisenden vor den Gefahren zu schützen. Er erreicht, dass der Bischof den Pass von der Räuberei befreit.

Dann, um 1050, gründete er ein Hospiz auf dem Gipfel des Mont-Joux und stellte es unter den Schutz von Nikolaus von Myra, dem Schutzheiligen der Kaufleute. Der historische Weg, der das Wallis mit dem Aostatal verbindet, ist nun nicht mehr die Höhle der Raubvögel, sondern ein Ort der Ruhe und der Kontemplation. Ein Jahrhundert später wird im Hospiz eine Kirche errichtet. Sie ist weiterhin dem Heiligen Nikolaus geweiht und wird zur höchstgelegenen Kirche Europas.

Was Bernhard von Aosta betrifft, so kennen Sie ihn unter seinem Namen als Heiligen. Der 1861 heiliggesprochene Bernhardiner wurde zum Schutzpatron der Bergsteiger, Alpinisten und Alpenjäger. Um seine Herzensgüte und seine Seelengröße zu würdigen, tragen der Mont-Joux-Pass und sein berühmtes Hospiz heute seinen Namen.

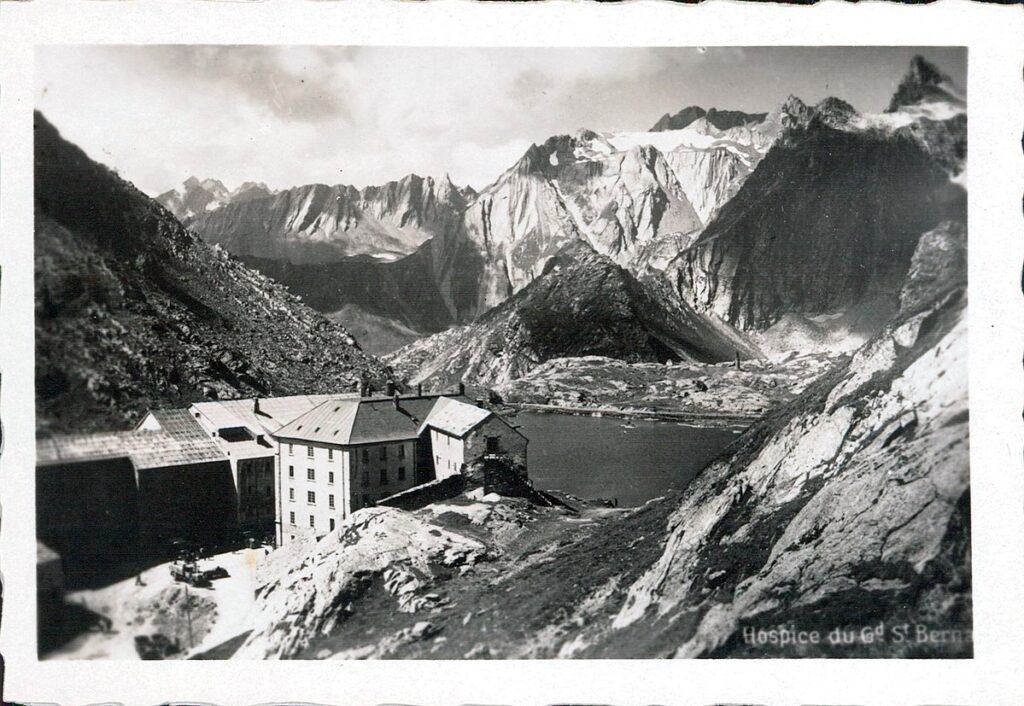

Das Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard: Machtfrage auf dem Gipfel der Alpen

Das Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard kann seine Aufgabe, Menschen aufzunehmen und zu beten, dank der Großzügigkeit zahlreicher Spender erfüllen. Das Hospiz unterstand der Gerichtsbarkeit des Bischofs von Sitten, und der Pass des Großen St. Bernhard, auf dem es stand, wurde ebenfalls der Schweiz angegliedert. Das Hospiz war nicht mehr nur ein heiliger Zufluchtsort, sondern wurde nach und nach zu einer Machtfrage. Das Haus Savoyen zwang den Chorherren schließlich seine Vormundschaft auf, die sie durch Kampf und Beharrlichkeit 1752 erlangten.

Im Jahr 1800 öffnete die Kongregation der Regularkanoniker vom Großen Sankt Bernhard Bonaparte und seiner 40 000 Mann starken Armee die Tore ihres Hospizes. Beeindruckt von einem solchen Empfang auf dem Gipfel der Alpen, ordnete der zukünftige Kaiser die Gründung eines vergleichbaren Ortes am Simplonpass an. Bonaparte, der vom Tod des Generals Desaix sehr betroffen war, beschloss außerdem, den Leichnam seines Freundes dem Hospiz und seinem Schutzheiligen anzuvertrauen. Er ließ sein Grab in der Kapelle der Hospitaliers du Grand-Saint-Bernard errichten, wo der General 1805 beigesetzt wurde.

Das Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard: Im Zeitalter der Moderne

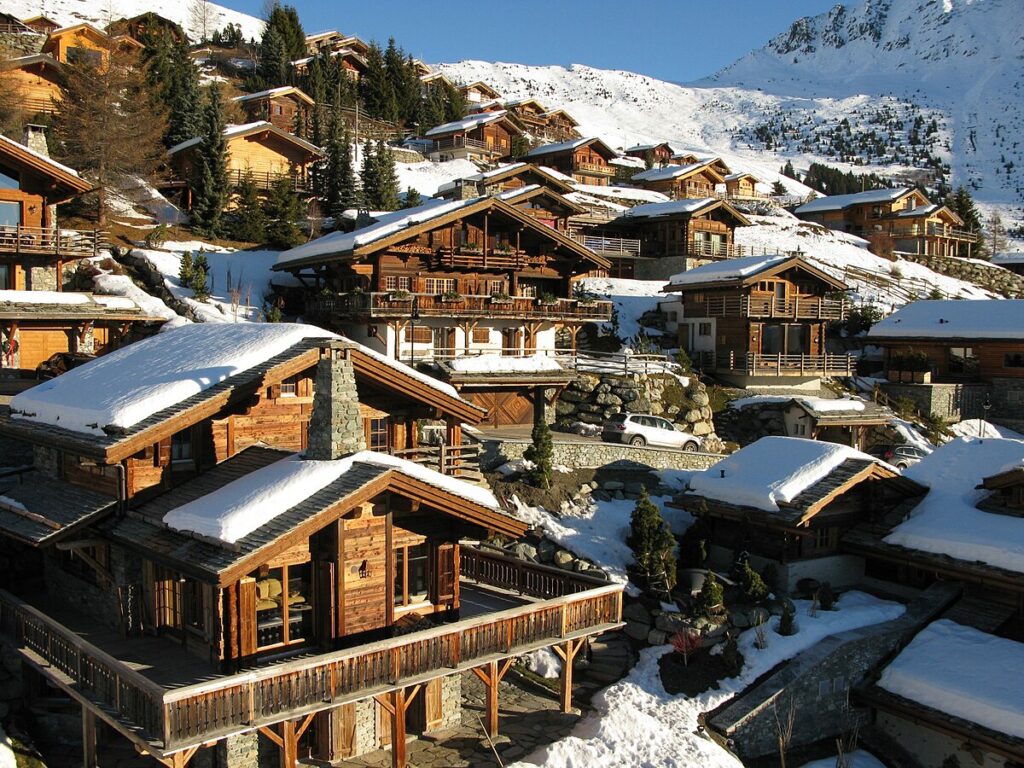

Das Hospiz empfängt immer mehr Pilger und Reisende, die über den Pass des Großen Sankt Bernhards reisen. Weit weg von der Hektik der Welt und in Gemeinschaft mit der Natur bieten die Chorherren ihren Besuchern einen Moment des Schwebens in den Bergen. Doch der Mensch ist damit beschäftigt, seine Umwelt zu beherrschen. Er domestiziert, erfindet und schmiedet die Werkzeuge für seine Eroberung. Im Jahr 1893 wurde auf der Walliser Seite eine Straße eröffnet, die Touristen dazu einlud, den Pass des Großen St. Bernhard mit dem Auto zu erreichen. Ab 1905 überquert die Fahrstraße den Pass, um die Schweiz mit Italien zu verbinden. Angesichts des Besucheransturms wurde das Hospiz vergrößert. Im Jahr 1925 wurde der gegenüber dem ursprünglichen Gebäude errichtete neue Flügel in der warmen Jahreszeit als Hotel genutzt. Denn die Passstraße ist nur befahrbar, wenn der Schnee verschwunden ist.

Der Große Sankt-Bernhard-Pass hat sich seit dem ersten Tag, an dem Menschen ihn betraten, stark verändert. Dennoch steht er erst am Anfang seiner Revolution. Im Jahr 1964 ändert sich sein Schicksal. Der Straßentunnel des Großen St. Bernhard wird eingeweiht. Ein über 5 km langer Tunnel wird unter dem Berg gegraben, damit die Europastraße 27 den Pass zu jeder Jahreszeit überqueren kann. Durch die alpenquerende Verbindung ist das Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard plötzlich vor den Blicken der Öffentlichkeit geschützt. Wie eine unerwartete Rückkehr zu den Ursprüngen, als nur der Berg und die Unendlichkeit des Himmels die Kanoniker zu ihren schönsten Gebeten inspirierten.

Was hätte man also tun sollen? Vom Pass wegfliegen oder sich noch tiefer dort verankern? Hatte das Hospiz auf dem Großen St. Bernhard noch eine Bedeutung, wenn alles darauf hindeutete, dass es aufgegeben wurde? Sollte das Hospiz durch die Umfahrung wirklich in Vergessenheit geraten? An diesem Scheideweg entschied sich die Kongregation dennoch, daran zu glauben. An die Kraft der Berge zu glauben, an das Bedürfnis der Menschen, sich zu erholen. Vielleicht würden weniger Besucher kommen, aber ihre Inbrunst wäre umso größer. Die Domherren sind sich sicher, dass das Hochgebirge zu Ruhe, Besinnung und Gelassenheit einlädt. Sich so im Herzen der wilden und wunderbaren Natur zu erheben, um besser zu sich selbst zu finden und das Leben zu schätzen.

Der Pass des Großen Sankt Bernhard: Eine legendäre Etappe in den Schweizer Alpen

Die Kongregation der Regularkanoniker vom Großen Sankt Bernhard hat die Herausforderung, die sie sich gestellt hatte, mit Bravour gemeistert. Indem sie dem Hospiz einen neuen Weg zur Spiritualität bot, erfand sie die Verbindung der Menschen mit der Natur und dem Hochgebirge neu. Auf der Suche nach Sinn und neuem Schwung nutzen Reisende die historische Straße, die zum Pass führt. Im Sommer mit dem Auto, im Winter mit Schneeschuhen oder Tourenskiern. Nichts hält sie auf, so sehr nährt der Weg und der Aufenthalt stillt einen immensen Durst. Nach Herrlichkeit, Frieden und göttlicher Gnade.

Die Wiederentdeckung der Via Francigena durch Wanderer trägt zum Aufschwung des Hospizes bei. Im Jahr 1994 erkennt der Europarat diesen Pilgerweg als eine Kulturroute ersten Ranges an. Das Erreichen des Passes des Großen St. Bernhard ist der Höhepunkt eines einzigartigen Abenteuers. Den Weg zu beschreiten, den schon so viele vor ihnen gegangen sind. Wie eine Rückkehr zu den Wurzeln, zum Wesentlichen. Ob Pilger oder Wanderer, Gläubige oder Laien, alle wandern gemeinsam durch Europa. Sie wollen sich in der lebendigen und wunderbaren Natur verwurzeln, den Himmel sehen und mit dem beginnenden Morgengrauen einen Horizont erblicken. Der Horizont eines großzügigen und genügsamen Lebens, in dem Herz und Geist mit der Erde vereint sind, um niemals sinnlosem Stolz oder Kompromissen nachzugeben. Auf der Straße zum Großen Sankt-Bernhard-Pass und durch die Fenster seines Hospizes beobachtet die Natur die Metamorphose der Menschen, die die Reise ihres Lebens wagen.

Die Geschichte dieses heiligen Weges im Hochgebirge inspiriert mich zu so manchem Aufstiegswunsch. Der Pass des Großen Sankt Bernhard und sein Hospiz sind nach wie vor ein unumgänglicher Ort in den Schweizer und italienischen Alpen. Wenn Sie Lust haben, eines Tages dorthin zu reisen, können Sie sicher sein, dass dort oben nicht nur die Domherren über ihre Gäste wachen. Habe ich Ihnen schon vom berühmten Barry, unserem vierbeinigen Helden, erzählt? Im 19. Jahrhundert soll dieser Bernhardiner, der im Hospiz lebte, über 40 Menschen das Leben gerettet haben. Diese Hunde, die seither zum Wahrzeichen der Schweiz geworden sind, verdanken ihre Berühmtheit dem Hospiz auf dem Großen Sankt Bernhard. Jahrhundert belegt ist, ermöglichte ihre Zucht den Chorherren, ihren eigenen Schutz zu gewährleisten. Später begannen die Berghunde, über die Besucher zu wachen. Sie helfen ihnen, wenn sie sich verirrt haben. Seit 2005 hat die Kongregation die Zucht von Bernhardinerhunden der Fondation Barry anvertraut. Wenn Sie den Pass im Sommer überqueren, werden Sie sie jedoch zweifellos sehen.