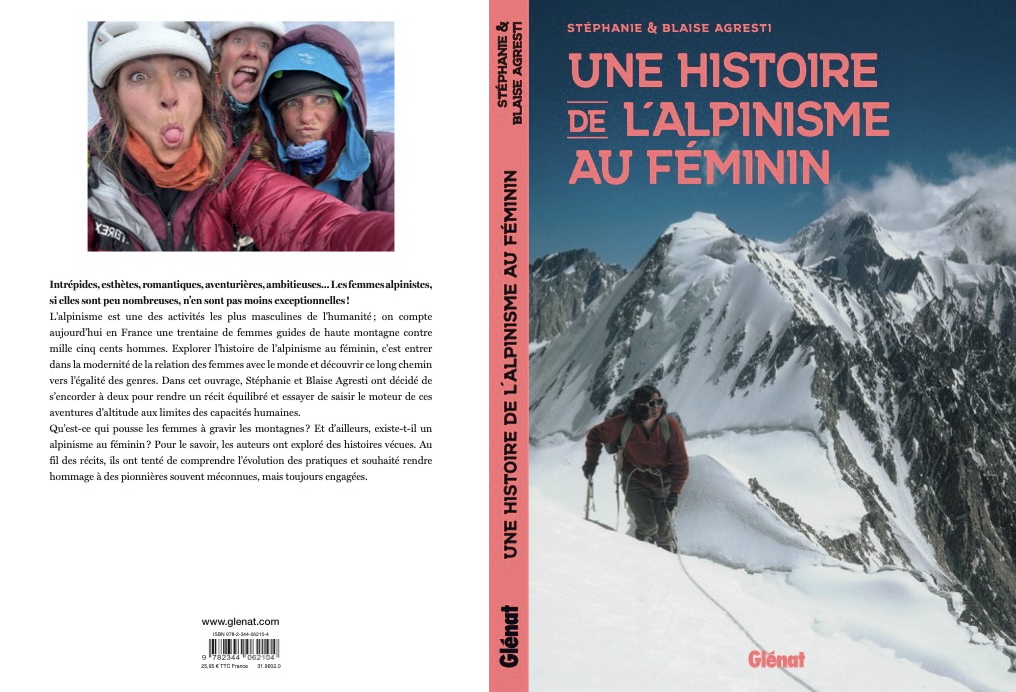

Es gibt Geschichten, die die Zeit allzu leicht vergisst, Erzählungen von bestiegenen Gipfeln und Heldentaten, die im Schatten der Giganten vergraben sind. Blaise und Stéphanie Agresti haben sich in ihrem Buch "Une histoire d'alpinisme au féminin", das 2024 im Verlag Glénat erschienen ist, zu Herzen genommen, das Gedächtnis der Bergsteigerinnen wiederherzustellen. Gemeinsam versuchen sie, ein Versäumnis in der Geschichte des Bergsteigens zu beheben. Nach einem ersten Austausch mit Blaise Agresti, der seinem Werdegang und seiner Vision von den Bergen gewidmet war, lade ich Sie heute ein, die Fortsetzung unseres Gesprächs zu entdecken. Heute stellt uns der Co-Autor des Buches eine inspirierende Überlegung vor, die uns dazu bringt, unsere eigene Beziehung zu den Bergen zu überdenken.

Bergsteigerinnen: von sozialen Herausforderungen zu inspirierenden Geschichten

Was waren Ihrer Meinung nach die größten Schwierigkeiten, mit denen Frauen im Laufe der Geschichte konfrontiert waren, um Zugang zum Bergsteigen zu erhalten?

Die Hindernisse, auf die Frauen beim Bergsteigen gestoßen sind, unterscheiden sich nicht von denen, auf die sie stoßen, wenn sie Generaldirektorin eines Unternehmens oder Staatspräsidentin werden wollen. Es sind die gleichen Schwierigkeiten, die hauptsächlich soziologisch bedingt sind. Da ist die traditionelle Zuweisung zur Mutterschaft, diese Vorstellung, dass Frauen nicht zu viele Risiken eingehen dürfen, dass sie das Heim beschützen müssen. Das ist eine tief verwurzelte anthropologische Lesart, die sich nicht nur auf den Alpinismus bezog.

Am Anfang hat sich niemand wirklich die Frage gestellt, ob es richtig oder falsch ist, dass Frauen Bergsteigerinnen sind. Die Dinge haben sich einfach so ergeben und diese soziologischen Barrieren auf natürliche Weise durchgesetzt. Es gibt aber auch eine spezifische Dimension des Bergsteigens, die mit der Geschichte seiner Gründung im Jahr 1857 mit dem Alpine Club zusammenhängt. Es war ein reiner Männerclub, der aus Mitgliedern der englischen Aristokratie bestand und seine eigenen Regeln hatte. Frauen waren in einem Club, in dem Zigarren geraucht und Whisky getrunken wurde, selbstverständlich ausgeschlossen. Erst 1970 war es Frauen schließlich erlaubt, dem Alpine Club beizutreten. Die Aktivität selbst war also ursprünglich für Männer geschaffen worden, genau wie andere Sportarten wie Rugby oder Fußball.

Die heute zu beobachtende Neugewichtung der Geschlechter ist somit das Ergebnis eines langen kulturellen und soziologischen Prozesses. Während unserer Recherche für das Buch haben wir festgestellt, dass bestimmte historische Momente besonders dazu beigetragen haben, die Stellung der Frau zu verändern. Während des Ersten Weltkriegs zum Beispiel waren die Männer an der Front und die Frauen mussten die Wirtschaft in die Hand nehmen - in Frankreich und überall sonst in Europa. Nach dem Krieg, 1918, konnte die Zeit nicht mehr vollständig zurückgedreht werden, nachdem Frauen in Abwesenheit der Männer Unternehmen oder landwirtschaftliche Betriebe allein geleitet hatten. Durch diese historischen Ereignisse wurde das Kräfteverhältnis allmählich wieder ausgeglichen.

Es gibt jedoch auch eine anthropologische Realität, die mit Mutterschaft und Risikobereitschaft verbunden ist und die man nicht ignorieren kann. Bergsteigen ist eine risikobehaftete Aktivität. Daher kann man keine absolute Fairness beanspruchen, da eine Mutter, unabhängig vom Blick von außen, dem Risiko einfach nicht in gleichem Maße ausgesetzt sein kann. Alle Bergsteigerinnen, deren Aussagen wir gesammelt haben, haben uns bestätigt, dass sich ihr Verhältnis zum Risiko und zur großen Höhe verändert hat, nachdem sie Kinder bekommen haben. Es gibt eindeutig ein Vorher und ein Nachher.

Diese Dimensionen müssen anerkannt werden. Zu sagen, dass Männer und Frauen völlig gleich sind, ist nicht richtig: Wir haben Unterschiede, unterschiedliche Arten, die Welt zu betrachten. Es geht nicht darum, diese Unterschiede zu leugnen, sondern darum, den weiblichen Blickwinkel einzuladen, sich voll und ganz an der globalen Erzählung des Alpinismus zu beteiligen.

Welche der vielen Bergsteigerinnen, die Sie erwähnen, inspirieren Sie besonders? Aus welchen Gründen?

Es gibt zwei Frauen, deren Geschichten mich besonders beeindruckt haben.

Zunächst einmal Lucy Walker, die 1871 als erste Frau das Matterhorn bestieg. Das war nur sechs Jahre nach der berühmten Erstbesteigung durch Whymper im Jahr 1865, bei der die Hälfte der Seilschaft ums Leben gekommen war. Jeder kennt dieses historische Datum, es ist in der Geschichte des Bergsteigens fest verankert. Doch nur sechs Jahre später bestieg Lucy Walker das Matterhorn mit einem Bergführer, aber nur in einem Kleid, mit einem Hanfseil, ohne Helm oder besondere Ausrüstung. Die Besteigung verlief bemerkenswert gut, sie kamen schnell voran, aber bis vor kurzem sprach kaum jemand darüber. Lucy Walkers Geschichte und ihre großartige Besteigung des Matterhorns verdienen es wirklich, besser bekannt zu werden.

Mein zweiter Favorit ist Kate Richardson, eine außergewöhnliche Frau. Zwischen 1880 und 1890 vollbrachte sie unglaubliche Leistungen in den Bergen. Sie absolvierte regelmäßig lange Tage mit 2 000 bis 3 000 positiven Höhenmetern bei außergewöhnlichem Wetter und kletterte von der Talsohle aus auf Gipfel von über 4 000 Metern. Unter anderem war sie die erste Person (Männer und Frauen), die den Bionnassay-Grat im Mont-Blanc-Massiv überquert hat. Dieser Aufstieg galt damals als unüberwindbar. Sie startete um Mitternacht aus dem Tal in etwa 1500 m Höhe und beendete die Überquerung bereits um 10 Uhr morgens. Dabei legte sie mit bemerkenswerter Effizienz über 2500 Höhenmeter zurück. Sie war auch eine ausgezeichnete Kletterin und schaffte unter anderem eine der ersten Überquerungen der Drus. Dennoch kennt sie heute fast niemand mehr.

Kate Richardson war eine Frau von vorbildlicher Bescheidenheit. Es wird angenommen, dass sie eine Beziehung zu einer Frau unterhielt. Aus Liebe zu dieser Partnerin, die aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht mehr bergsteigen konnte, soll Kate beschlossen haben, mit dem Bergsteigen aufzuhören. Es ist auch eine berührende Geschichte über die Komplexität von Liebesbeziehungen, die zu dieser Zeit besonders schwer öffentlich zu verantworten waren. Kate verkörperte ein für ihre Zeit transgressives Lebensmodell, zeigte aber gleichzeitig eine bemerkenswerte Ethik, tiefe Bescheidenheit und ein sehr hohes Leistungsniveau. Ihr Lebenslauf ist äußerst modern, und ich möchte die Leser dringend dazu ermutigen, das ihr gewidmete Kapitel in unserem Buch zu entdecken. Sie werden dort eine zutiefst liebenswerte und besonders inspirierende Frau kennenlernen.

Bergsteigen jenseits des Gender Mainstreaming

Worin unterscheidet sich Ihrer Meinung nach die Beziehung zu den Bergen zwischen Frauen und Männern?

Die Beziehung zu den Bergen ist in erster Linie eine intime Erfahrung. Man sollte nicht mehr wirklich von Frauen und Männern sprechen, sondern eher von weiblich und männlich. Jeder von uns hat einen weiblichen und einen männlichen Teil in sich, und über diese Dimensionen sollte man sprechen. So können manche Männer einen sehr weiblichen Zugang zu den Bergen haben, während manche Frauen einen sehr männlichen Zugang haben können.

Ich finde es interessant, zu untersuchen, was männlich und was weiblich ist. Wenn man mit männlich Risikobereitschaft oder Engagement im männlichen Sinne assoziiert - der Wille zu zeigen, dass man stark ist und in der Lage ist, höher zu steigen -, auch wenn man dies nicht verallgemeinern sollte, kann dies einen ersten Hinweis geben. Wenn man umgekehrt mit dem Weiblichen eine größere Vorsicht, insbesondere im Zusammenhang mit der Mutterschaft, oder auch einen ästhetischeren Zugang zu den Bergen verbindet, stellt dies eine weitere bereichernde Perspektive dar.

In Wirklichkeit gibt es in unserem Verhältnis zu den Bergen genauso viele Variationen wie in unserer Art zu lieben. Kann man also zwischen einer männlichen und einer weiblichen Beziehung zu den Bergen unterscheiden? Ich denke schon, ohne in Karikaturen oder Vereinfachungen zu verfallen. Männer und Frauen lieben nicht unbedingt auf die gleiche Art und Weise, und man muss diese Unterschiede akzeptieren. Es wäre ein Fehler, die Geschichte des Bergsteigens mit der Behauptung zu schreiben, dass Männer und Frauen die gleichen Mechanismen der Bindung haben. Das stimmt nicht: Man seilt sich nicht auf die gleiche Weise an, man wechselt nicht auf die gleiche Weise in die Vorstiegsgruppe. Akzeptieren wir also diesen Unterschied und versuchen wir stattdessen, ihn zu einem Thema der Annäherung und des gegenseitigen Verständnisses zu machen.

Den Bergen einen neuen Sinn geben: Blaise Agresti lädt zu einer Reise und innerer Freiheit ein

Ändert sich Ihrer Meinung nach heute die Einstellung gegenüber dem Bergsteigen?

Ich glaube leider, dass sich die Mentalität nicht unbedingt in die richtige Richtung entwickelt, was hauptsächlich auf die Macht der sozialen Netzwerke zurückzuführen ist, die ihre Normen aufzwingen. Was ich heute beobachte, ist, dass der Einfluss der Netzwerke sehr stark ist. Die Menschen versuchen, anderen zu ähneln und das nachzuahmen, was sie auf den Plattformen sehen. Es gibt eine Form des mimetischen Bergsteigens, die auf Ähnlichkeit beruht, was ich für eine echte Tragödie halte.

Für mich sind die Berge dazu da, jedem eine persönliche innere Reise anzubieten. Das kann einfach ein Spaziergang durch den Wald nebenan sein, das Sammeln von Edelweiß oder die Besteigung des Mont Blanc. Alle Arten, sich den Bergen zu nähern, sind gültig.

Es ist entscheidend, diese Vielfalt nicht zu verwischen und vor allem, sich nicht auf einen rein sportlichen Ansatz zu beschränken. Historisch gesehen stellten die Berge eine eigenständige Kultur dar. Heute sind sie fast ausschließlich zu einem Sport geworden, was ziemlich bedauerlich ist. Es gibt eine grundlegende kulturelle Dimension, die es zu bewahren gilt. Manche Menschen besitzen eine Bergweisheit, die sie sich angeeignet haben, weil sie als Wildhüter oder Wilderer tätig waren oder einfach, weil sie die Gämsen genau kennen. Die Berge sind auch eine ganze Geschichte, eine Zusammenstellung von Geschichten und Gedichten. In den Bergen geht es nicht nur darum, schnell zu fahren oder Gipfel zu besteigen. Es ist viel mehr als das. Es ist eine Vielfalt an Ansätzen, Praktiken und Empfindlichkeiten, die es zu respektieren und aufzuwerten gilt.

Blaise, vielen Dank für diesen schönen Austausch. Welche Botschaft möchten Sie heute denjenigen übermitteln, die Sie lesen?

Was ich vermitteln möchte, ist, dass wir immer noch das Glück haben, Zugang zu diesem Raum der Freiheit zu haben. Es wird oft gesagt, dass die Berge ein Ort der Emanzipation sind, aber es ist vor allem eine innere Reise, dort oben in völliger Freiheit mit sich selbst zu wandern.

Ich lade jeden dazu ein, diese außergewöhnliche Chance zu nutzen, die das freie Bergsteigen bietet, um dorthin zu gehen, wo man wirklich hin will. Was wir in den Bergen erleben, hat eine besondere Intensität, die tief in uns widerhallt. Ich möchte die Menschen aufrichtig ermutigen, sich dort oben in den Bergen zu suchen, zusammen mit den Menschen, die ihnen wichtig sind.

Mit dem Buch "Une histoire d'alpinisme au féminin" laden Blaise und Stéphanie Agresti uns ein, einen neuen Blick auf die Art und Weise zu werfen, wie die Geschichte der Berge erzählt wird. Dieser sensible und integrative Ansatz steht in der Kontinuität von Blaises einzigartigem Werdegang. Um ihr Engagement besser zu verstehen, lade ich Sie ein , unser erstes Interview zu lesen, das den spannenden Werdegang von Blaise nachzeichnet. Von der Bergrettung bis zur Gründung seiner Managementschule Mountain Path teilt er mit uns seine Vision vom Leben, die von Bescheidenheit, Offenheit gegenüber anderen und einem ständigen Engagement für die Weitergabe von Wissen getragen wird.